Komplette Geschichte des Palais Garnier

Vom Traum des Zweiten Kaiserreichs zum dauerhaften Ikon — ein Palast, in dem Architektur spielt.

Inhaltsverzeichnis

Charles Garnier: Leben & Vision

Charles Garnier (1825–1898) verlässt die École des Beaux‑Arts mit einer Gabe zur Synthese: Er kann griechische Klarheit, römische Größe, renaissancehafte Anmut und barockes Theater zu einer eigenen Sprache verbinden. 1861 gewinnt er, gerade 35 Jahre alt, den Wettbewerb für ein neues kaiserliches Opernhaus, das Haussmanns verwandeltes Paris krönen soll. Sein Entwurf verspricht mehr als ein Theater: Er choreografiert ein öffentliches Ritual. Man kommt an, steigt auf, verweilt — als gäbe das Gebäude selbst die Vorstellung. Die Kaiserin Eugénie fragte angeblich, ‘welchen Stil’ das sei. Gerniers Antwort — ‘Stil Napoléon III’ — ist zugleich Esprit und Manifest: ein neuer Stil für eine neue Stadt, selbstbewusst genug, alte Bezüge mit moderner Ambition zu mischen.

Garnier denkt Architektur als Bewegung zum Licht. Vom engen Eintritt zu sich öffnenden Räumen, vom Schatten zum Glanz, bis die Große Treppe als Bühne erscheint, die auf ihr Ensemble wartet. Unter dem Gold pulsen Eisen und Glas — das moderne Gerüst, das die Fantasie trägt. Es ist der Eklektizismus des Zweiten Kaiserreichs auf höchstem Niveau: kein Flickwerk, sondern eine durchgehende Partitur, in der jedes Motiv (Marmor, Onyx, Stuck, Mosaik) das nächste stützt. Kein Pastiche, sondern ein Auftritt — ein Gebäude, das Paris den Spiegel vorhält und jeden einlädt, mitzumachen.

Wettbewerb, Standort & Baustelle

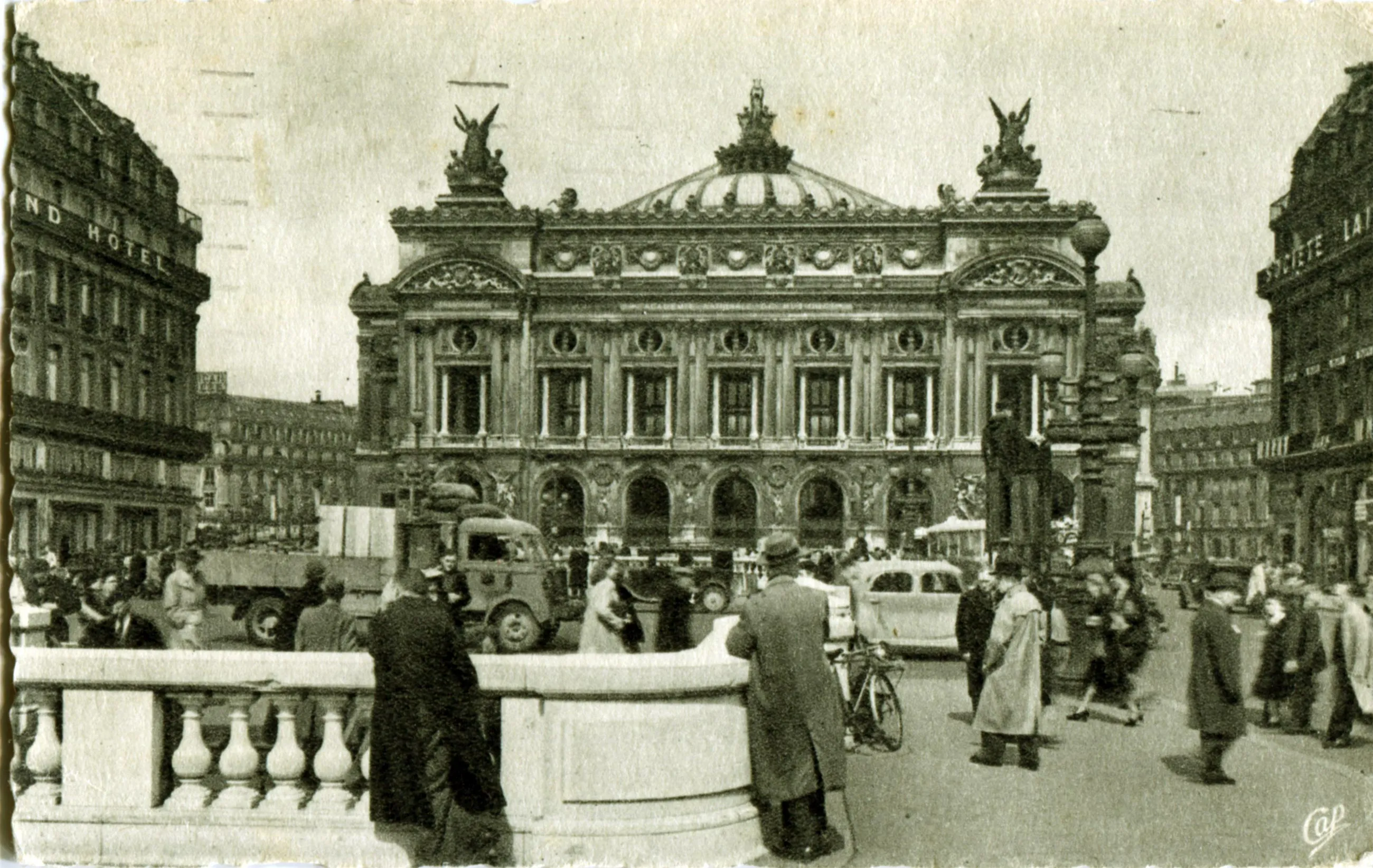

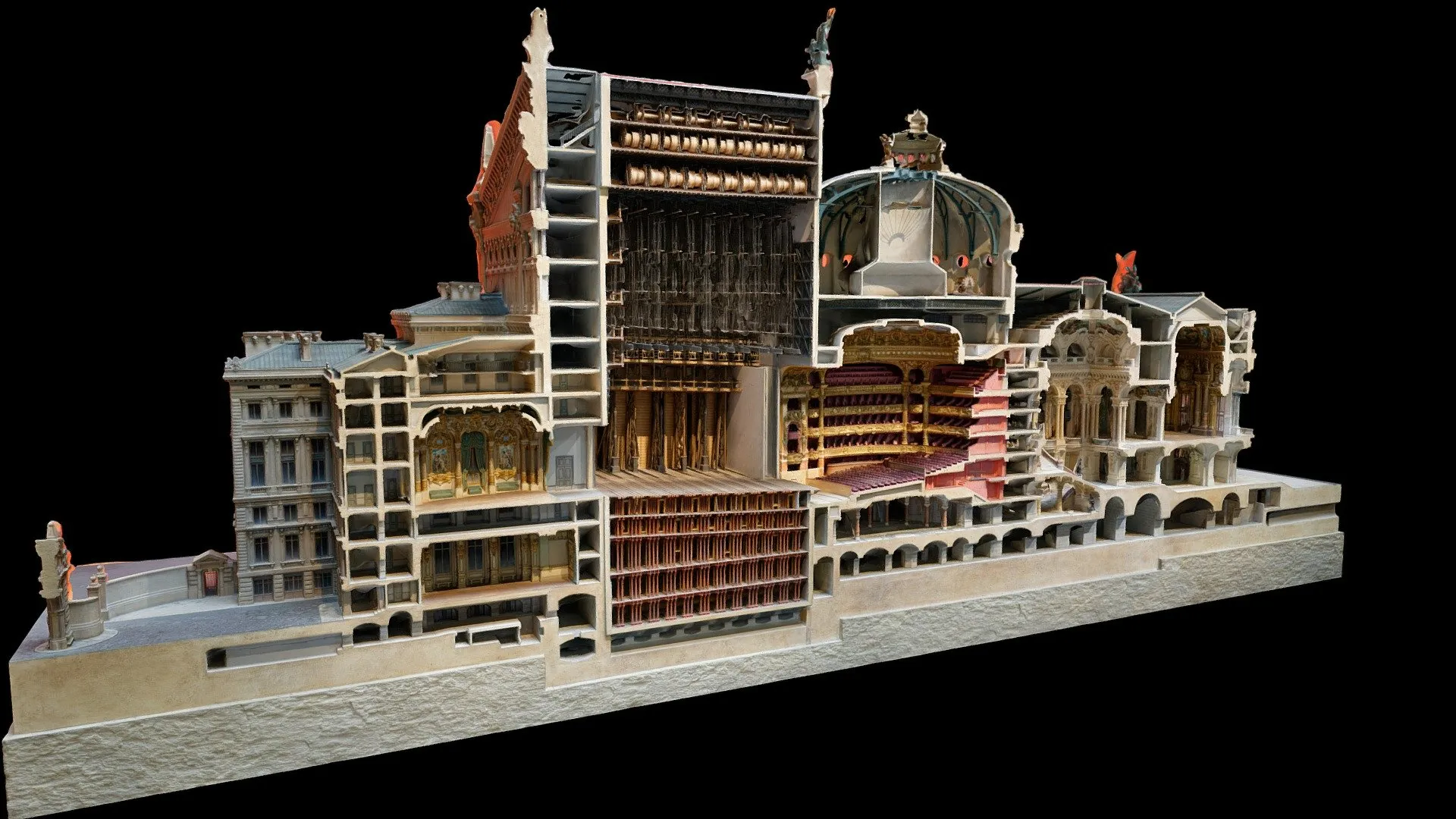

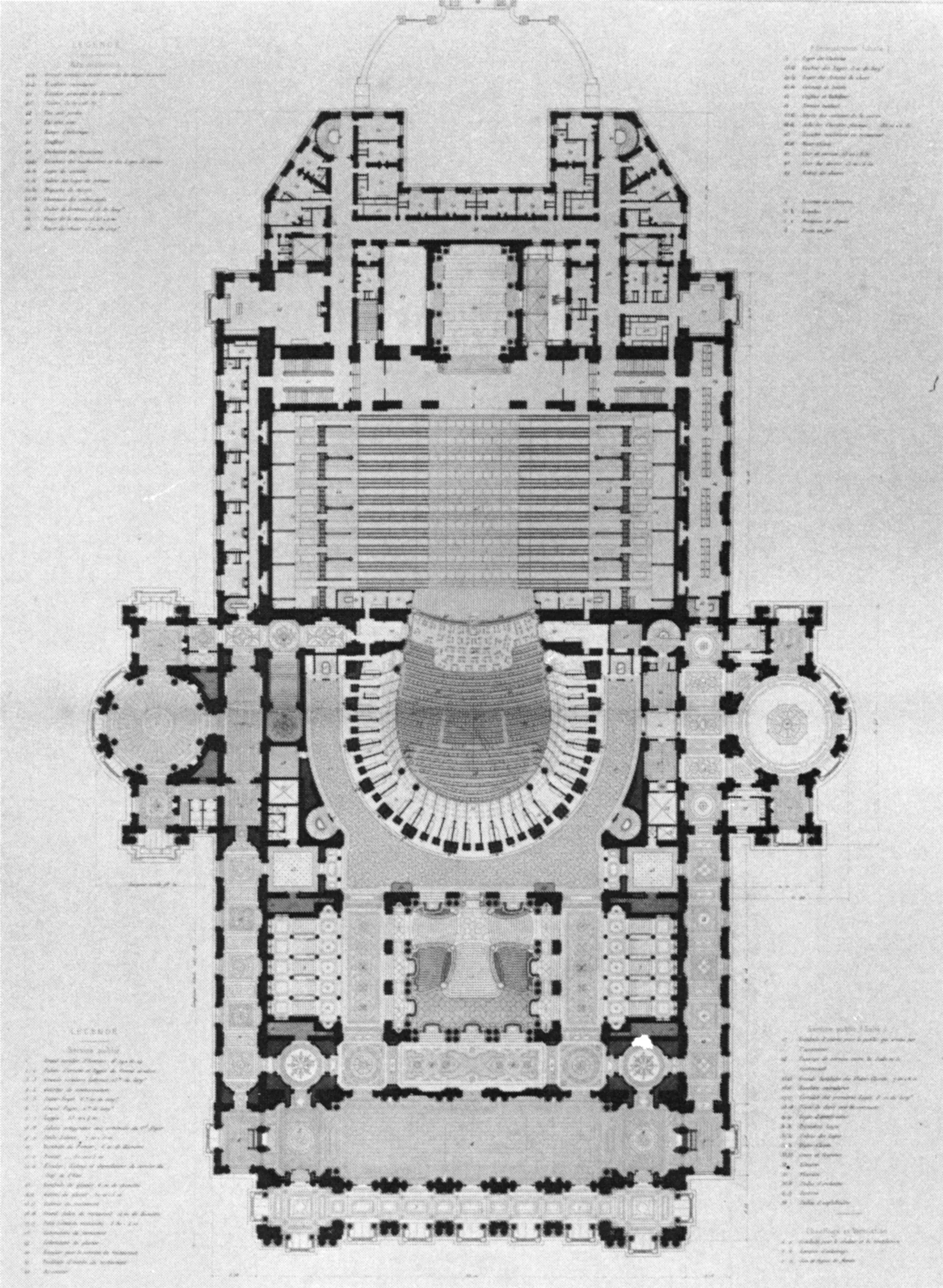

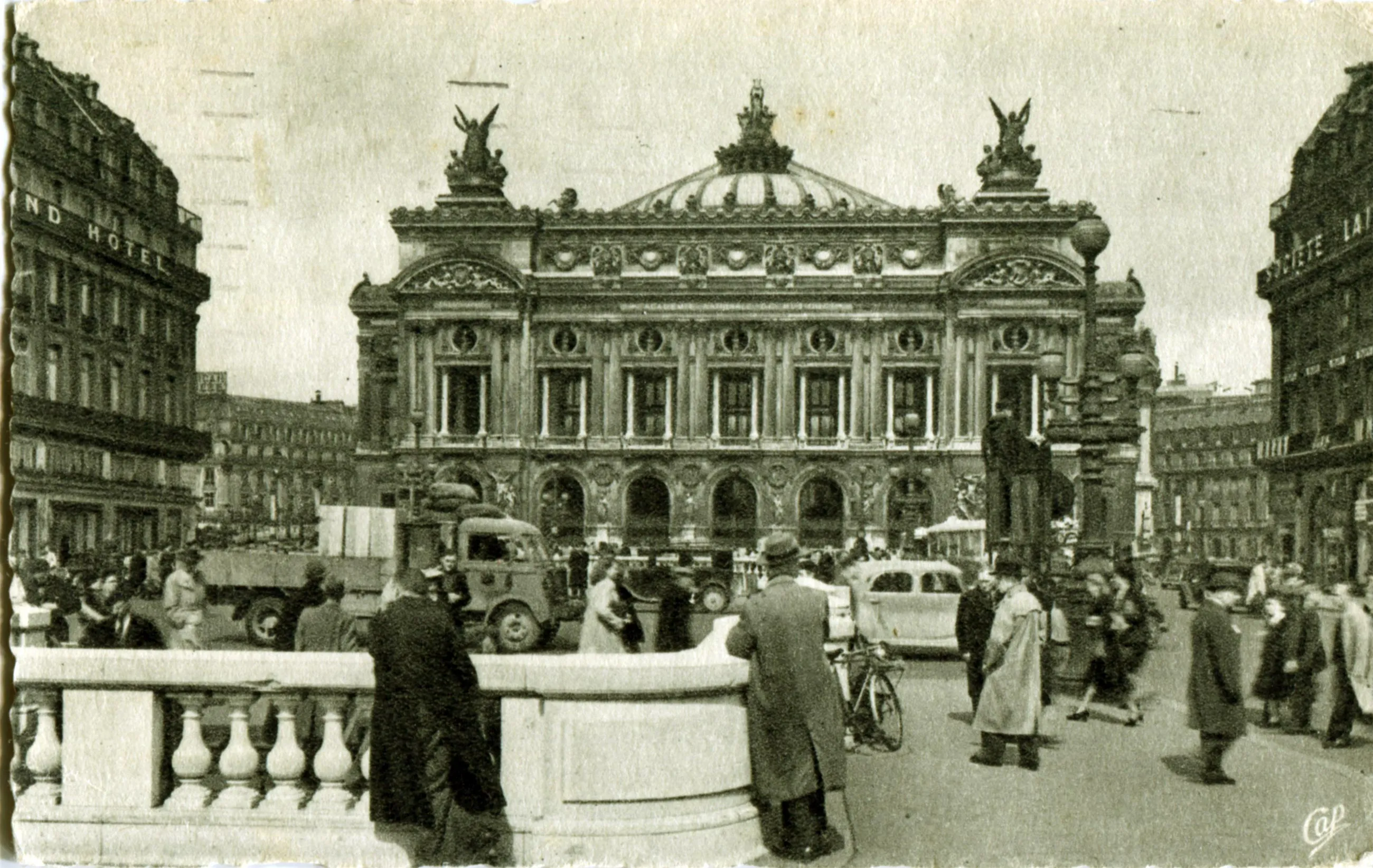

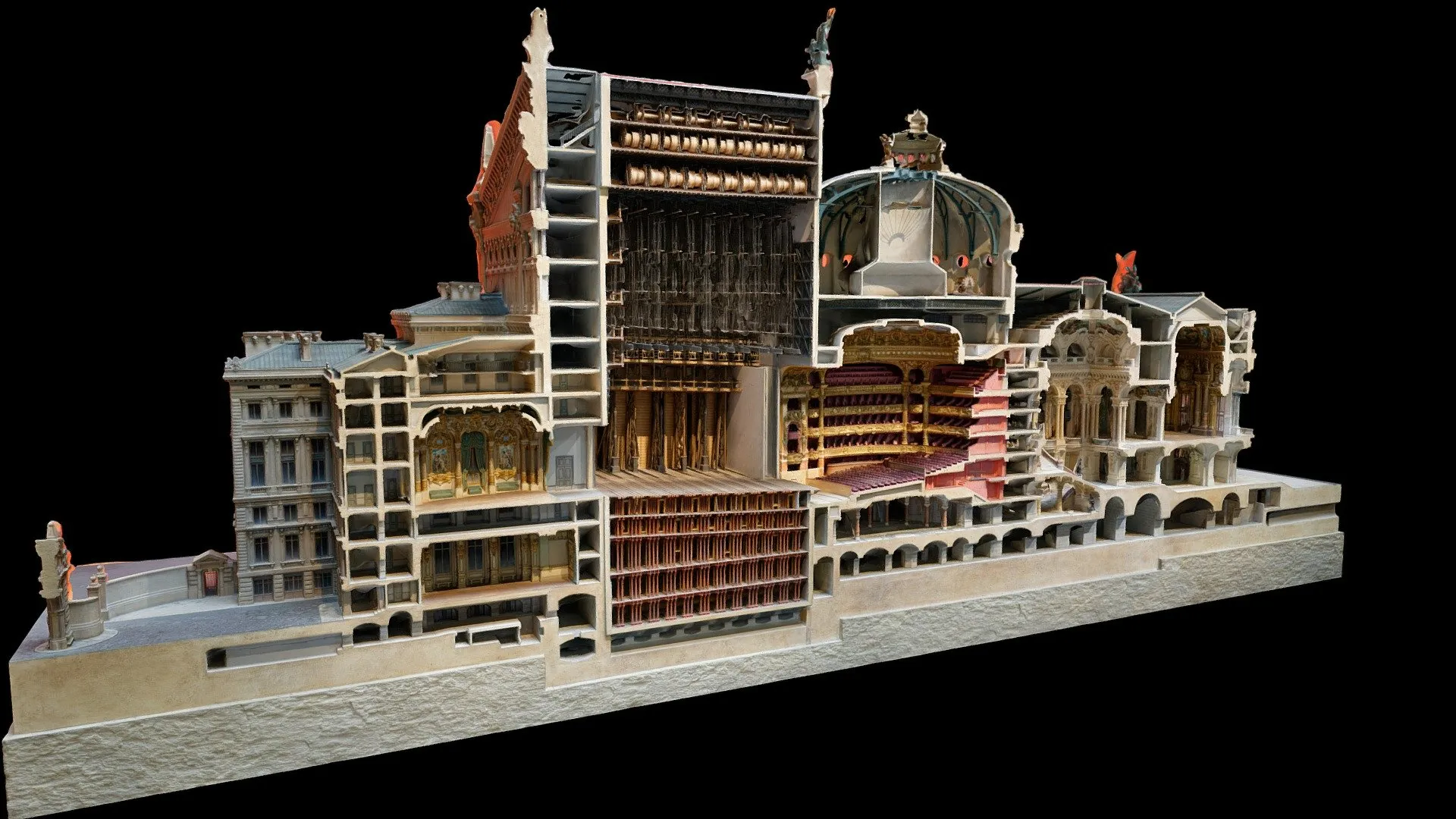

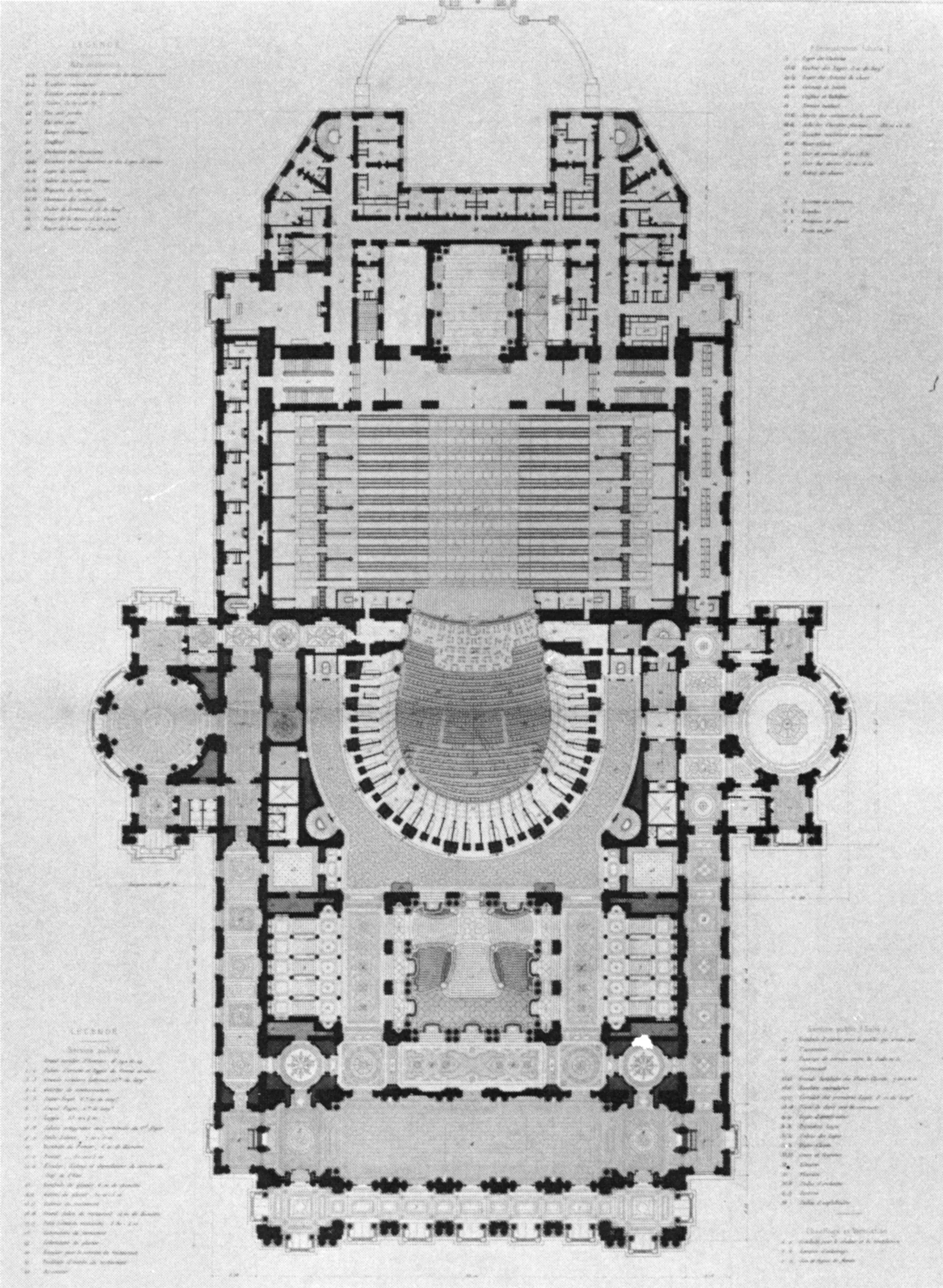

In den 1850er/60er‑Jahren ziehen Haussmanns Boulevards neue Achsen und verlangen Monumente, die ihnen gewachsen sind. Nach einem Anschlag nahe der alten Oper genehmigt Napoléon III ein sichereres, feuersicheres Theater, das eine Perspektive krönt: die Avenue de l’Opéra. Die Baustelle beginnt 1862. Der Boden erweist sich als heikel — instabiler Untergrund und aufsteigendes Wasser — und Ingenieure schaffen ein großes Becken unter der Bühne, um die Fundamente zu stabilisieren. Dieses Reservoir, das im Halbdunkel schimmert, nährt später die Legende eines ‘Sees’. Oben wachsen Gerüste; Steinmetze machen Zeichnungen zu Ornament.

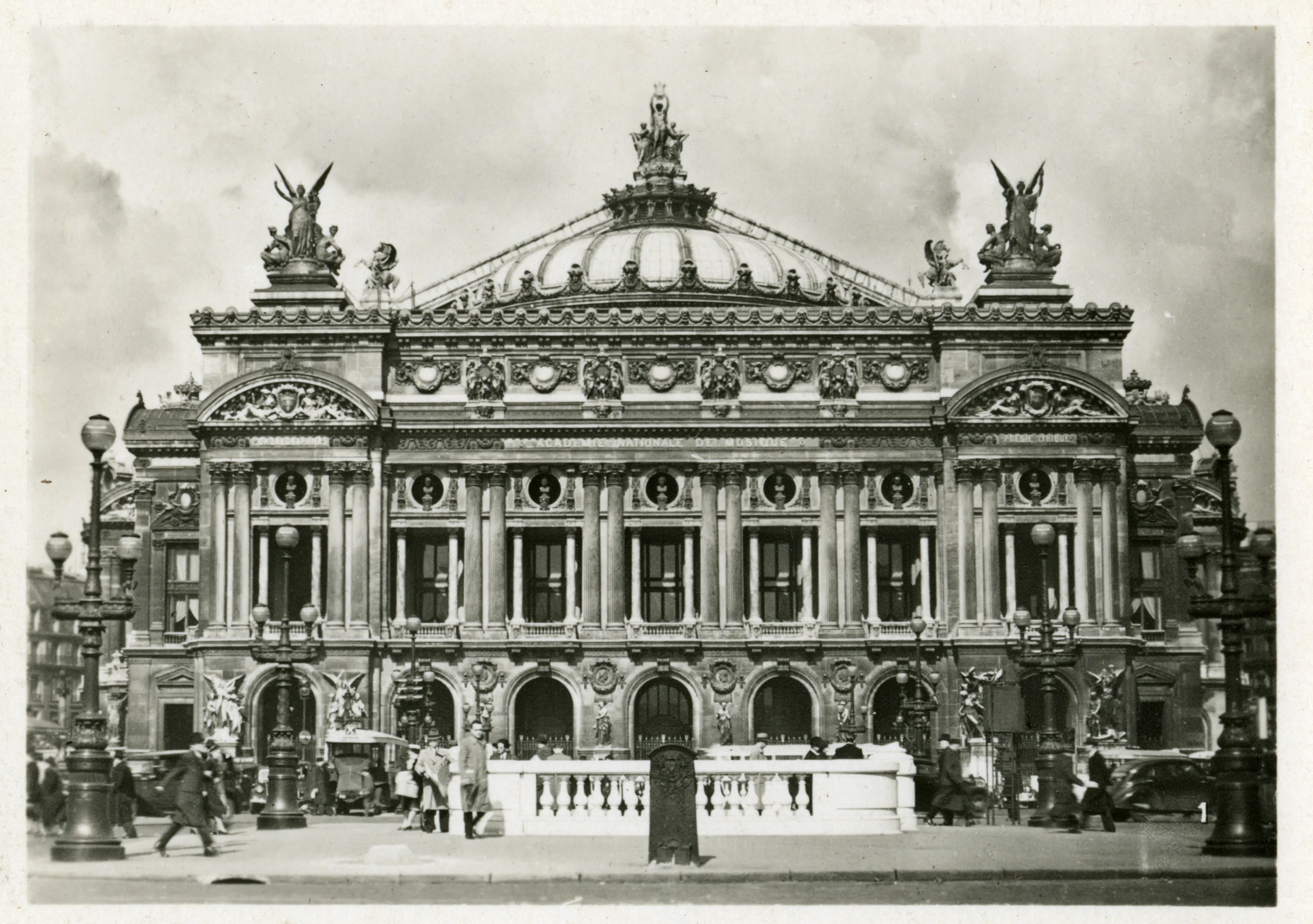

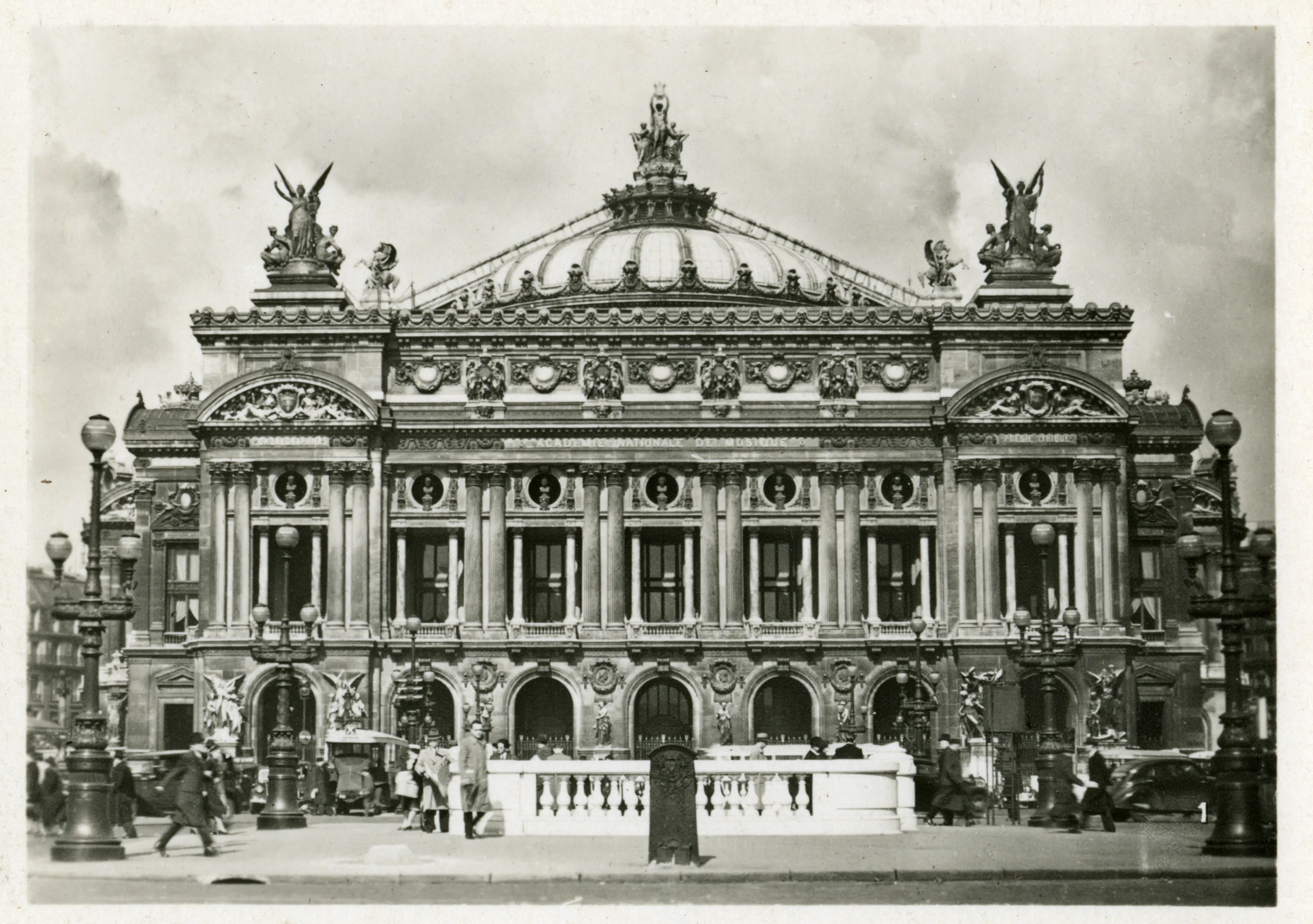

Die Geschichte greift ein. Der Krieg von 1870 und die Commune unterbrechen die Arbeiten; die halbfertige Hülle wird zum Zeugen der Unruhen. Mit der Ruhe nimmt das Projekt wieder Fahrt — nun unter der Dritten Republik. 1875 wird mit Pracht eröffnet. Außen kleiden Allegorien und Marmore die Fassaden; innen komponieren Materialien eine Sinfonie — rote und grüne Marmore, Onyx aus Algerien, Stuck, Mosaik, Spiegel und Blattgold, in Atem gesetzt. Garnier witzelt: Er habe einen Stil erfunden, der seinen Namen trage. In Wahrheit hat das Haus eine Art erfunden, sich in die Pariser Gesellschaft einzufädeln — und Paris hat sie freudig übernommen.

Prozession & Formensprache

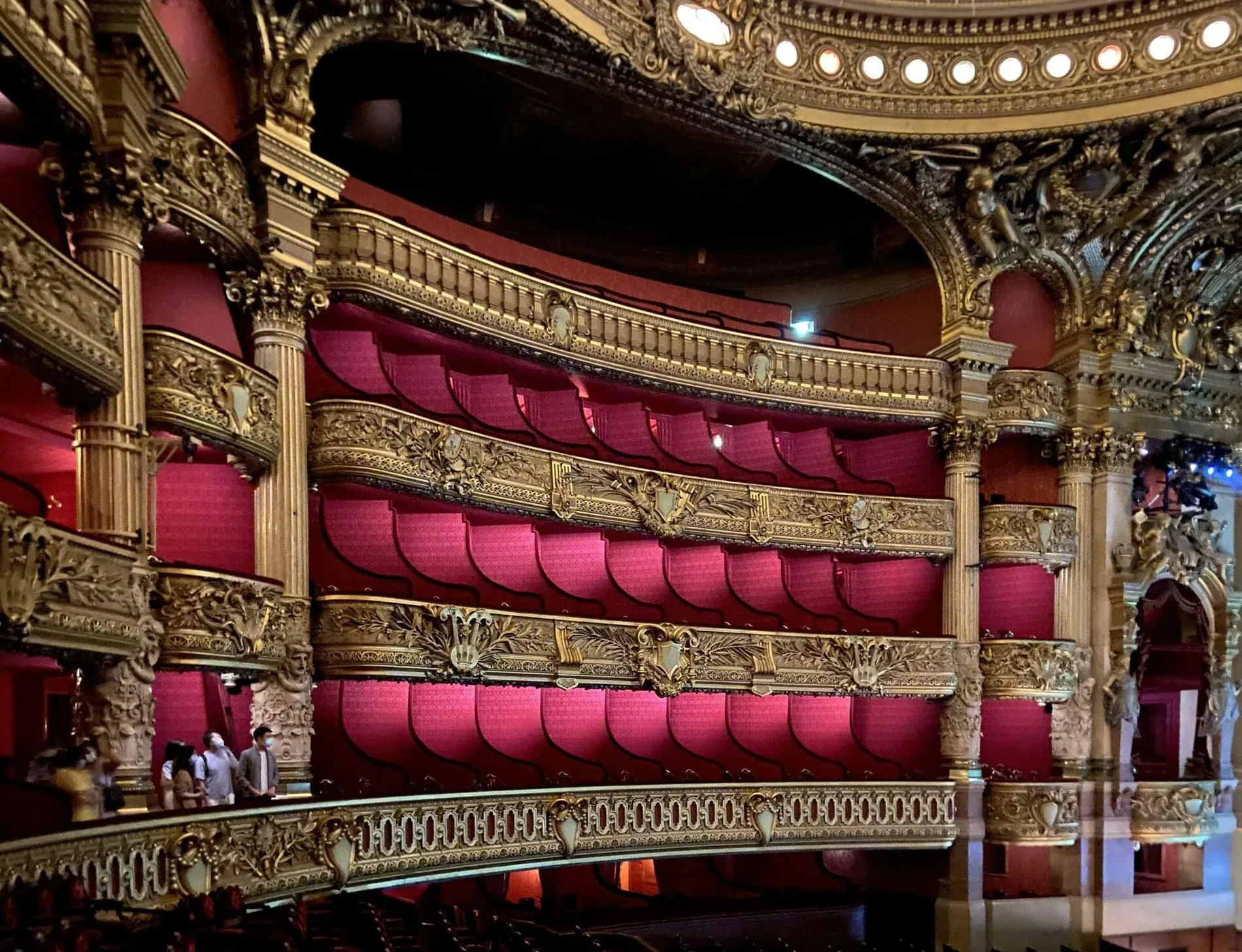

Das Palais Garnier entfaltet sich wie eine Prozession. Man durchschreitet Kolonnaden und Rotunden mit wachender Skulptur, dann Vestibüle, die den Schritt verdichten, bevor sie ihn auf der Großen Treppe befreien — diesem Marmorstrom, dessen Podeste wie Logen sind. Von dort betrachtete die Stadt sich selbst: raschelnde Roben und Opernmantelglanz, Vertrauliches, das zur Arie werden könnte. Materialien verstärken die Choreografie: Onyxgeländer, von Händen erwärmt, geäderte Marmore, die die Flamme fangen, Bronzeleuchter mit Nymphen und Masken, bemalte Gewölbe mit Allegorien.

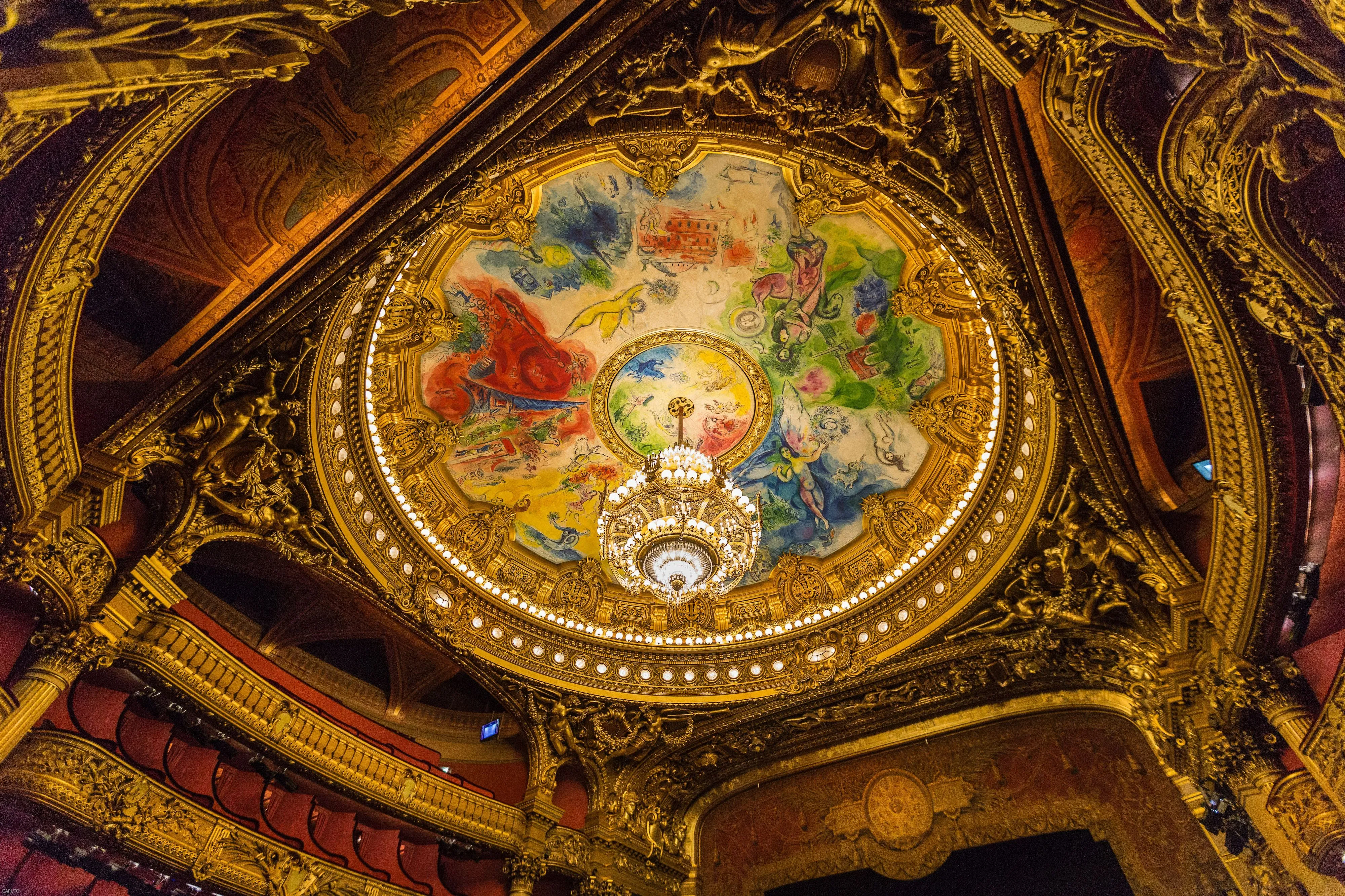

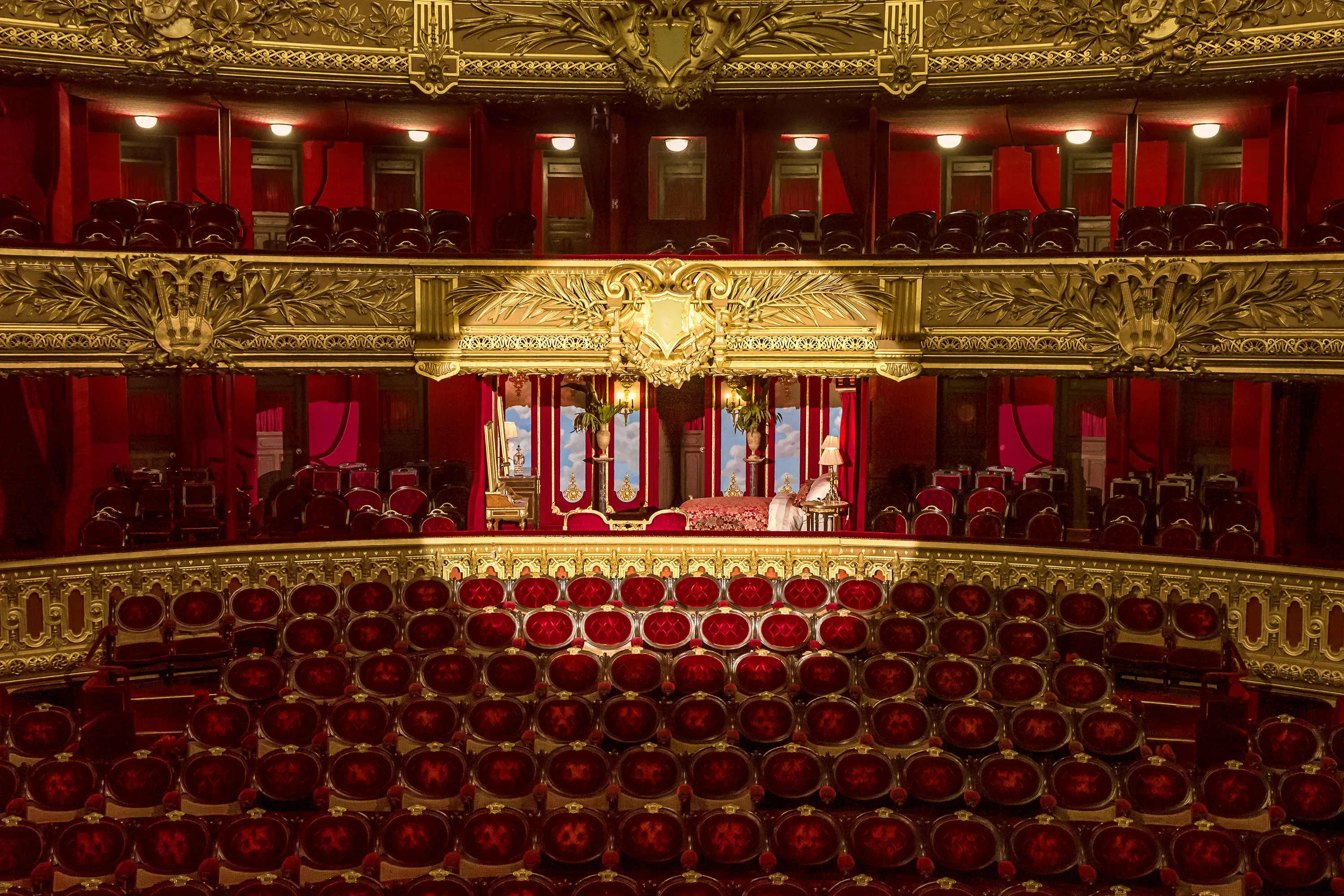

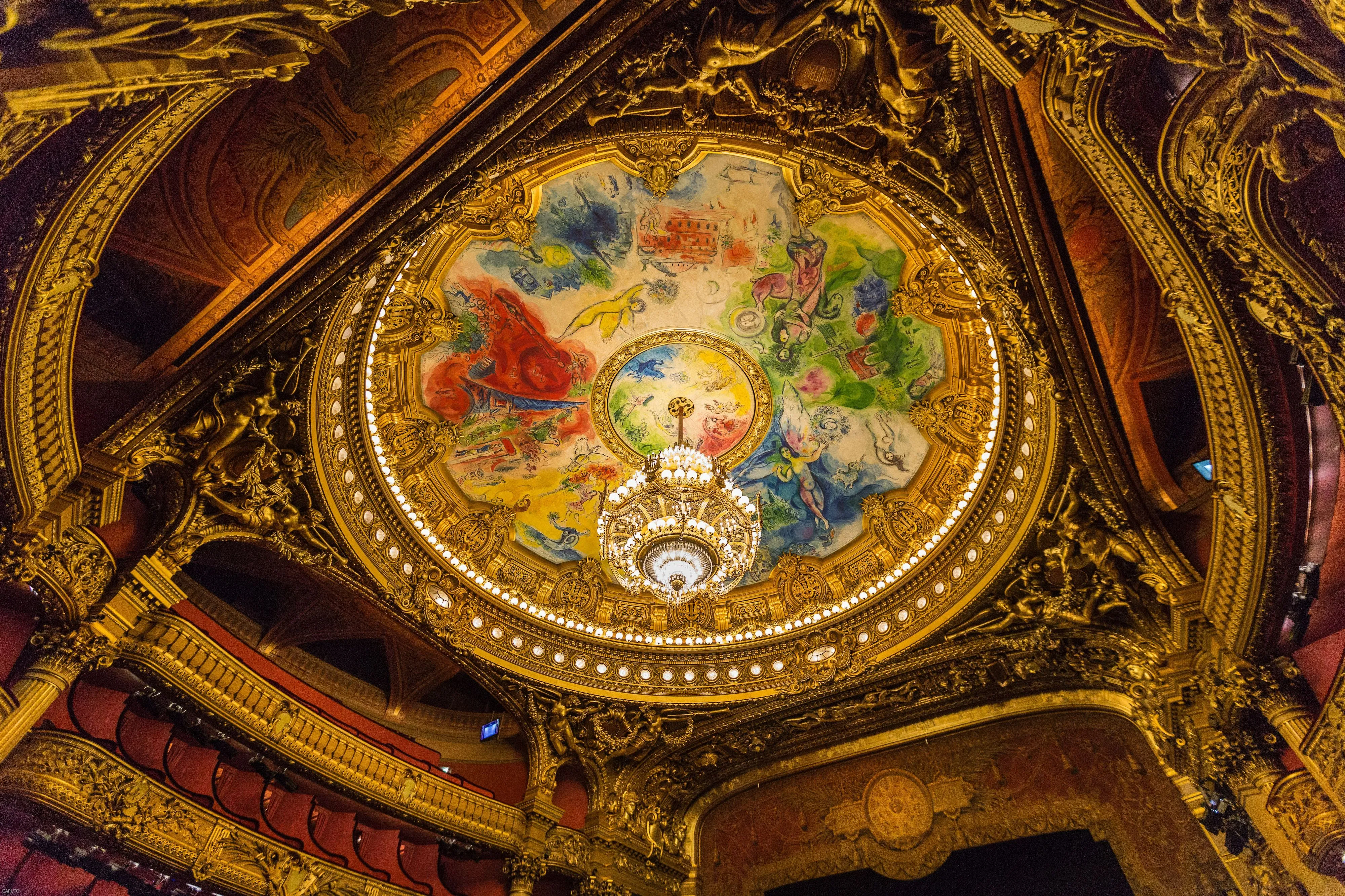

Oben dehnt sich das Große Foyer in Gold und Spiegeln — ein Pariser Echo von Versailles. Kronleuchter vervielfachen sich zu Galaxien; bemalte Decken feiern die Künste. Die hohen Fenster blicken auf die Boulevards — ein zweites Theater. 1964 kommt eine neue Ouvertüre hinzu: Marc Chagalls Decke im Saal. Ihre Farben baden den großen Kronleuchter in moderner Aura; Heilige der Musik und Opernfragmente schweben über Rot und Gold. Der Palast lernte eine neue Note, ohne die alte Melodie zu verlieren.

Meisterwerke: Treppe, Foyer & Decke

Im Herzen des Besuchs steht die Große Treppe als Marmorlandschaft: stufenweise Kaskaden, innehaltende Podeste, spiralige Brüstungen. Man verweilt ebenso wie man sich zeigt: Architektur als gesellschaftliches Ritual. Daneben entfaltet das Große Foyer eine funkelnde Sequenz aus Spiegeln und gemalten Gewölben, vergoldeten Pilastern und geschnitzten Masken, die Blicke auf die Boulevards rahmen. Jede Oberfläche ist auf Licht gestimmt; jedes Detail lädt zum Sehen.

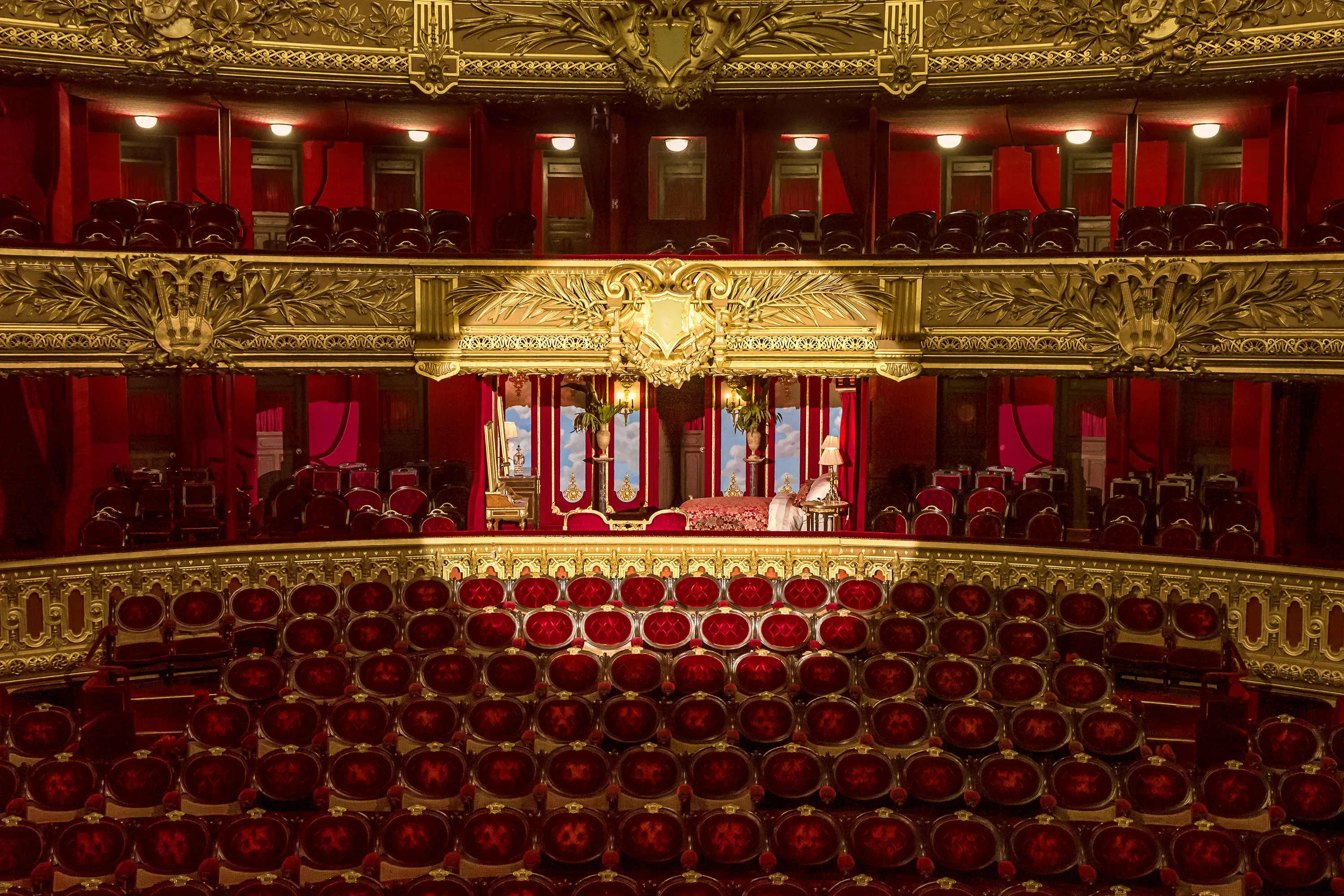

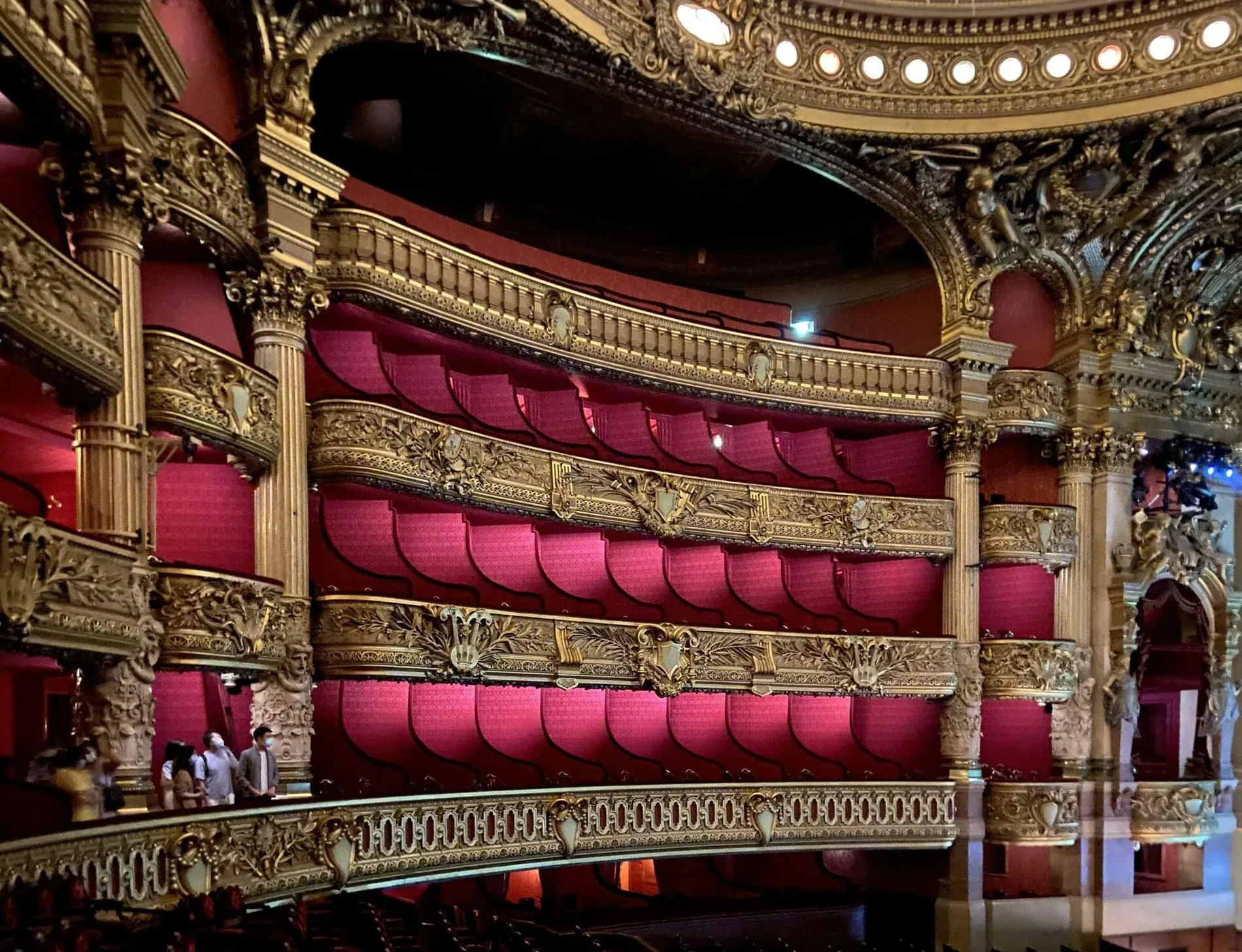

Ist der Saal geöffnet, vertieft sich die Begegnung. Karminroter Samt und Gold kleiden einen großen Kronleuchter, darüber die Farbe Chagalls. Die Hufeisenform erinnert an europäische Tradition; hinter der Zier liegen feine Akustik und findige Bühnenmechanik. Hier spricht ein Schmuckkästchen des 19. mit einem Farbgedicht des 20.: ein Dialog der Epochen, der verankert und erneuert.

Legenden: Kronleuchter, ‘See’ & Phantom

Legenden parfümieren das Palais Garnier. 1896 stürzt ein Gegengewicht des großen Kronleuchters — Gerüchte und Aberglaube lodern auf und nähren Geschichten. Unter der Bühne dient ein Becken — geschaffen, um Grundwasser zu zähmen und Fundamente zu stabilisieren — als ‘See’ bei Gaston Leroux, wo eine maskierte Gestalt zwischen Pfeilern gleitet. Knarrende Taue, Zugluft in Gängen, Probenstille: Die Kulisse für die Fantasie war vorhanden.

Mythos und Fakt leben zusammen. Der Kronleuchter wurde repariert und verstärkt; Sicherheitssysteme vervielfachten sich. Das Becken bleibt in Betrieb, dient der Feuerwehr zum Üben und wacht still über den Boden. Auf den Dächern machen Bienen Opernhonig mit Blick auf Kuppeln und Zinkdächer. Der Palast bewahrt seine Geheimnisse neben Wartungsplänen — und so bleibt ein Monument lebendig.

Handwerk, Materialien & Authentizität

Alles im Palais Garnier ist für Wirkung und Dauer gemacht: Stuck, der wie Stein liest; Mosaik mit schimmernden Tesserae; Blattgold, so fein aufgetragen, dass es den Blick wärmt. Marmore aus Frankreich und Italien; algerischer Onyx; Eisenkonstruktionen, diskret unter Stein. Die Theatermaschinerie entwickelte sich von Handkraft und Gegengewichten über Gas zur Elektrizität, ohne den rituellen Glanz zu verlieren.

Konservatoren balancieren Erneuerung und Zurückhaltung. Gold reinigen, ohne die Hand zu tilgen; Stuck reparieren, ohne die Spur zu glätten; Marmor konsolidieren, ohne ihn zu versteifen. Ziel ist nicht das ‘Wie neu’, sondern die Lesbarkeit des Theaterhaften — damit das Gebäude weiter spielen kann.

Besucher, Vermittlung & Präsentationen

Der Tagesbesuch öffnet das Haus für Architekturliebhaber, Studierende und Familien, die sehen wollen, wie die Show entsteht. Audioguides verweben Symbole und Erzählungen; Führungen verbinden Anekdoten mit Orten — die Rotonde des Abonnés, das Bibliothek‑Museum, Foyers, in denen Licht zum Instrument wird.

Präsentationen entwickeln sich mit Forschung und Restaurierung. Modelle zeigen Bühnenauf‑ und ‑abbau; Kostüme öffnen Werkstätten; Zeichnungen und Fotos holen verlorene Dekore zurück. Die Opernmagie ruht auf Gewerken — Tischler, Maler, Vergolder, Maschinisten — und der Rundgang macht sie immer sichtbarer.

Brände, Kriege & Reparaturen

Wie jedes große Theater begegnete das Palais Garnier Risiken — Krieg, Abnutzung und der stete Schatten des Feuers in einer Welt aus Holz, Stoff und Farbe. Hinter den Kulissen schützen moderne Systeme und klassische Wachsamkeit Maschinerie und historische Oberflächen.

Das 20. Jahrhundert überlagerte Reparatur und Erfindung: Nach Abnutzung und Rauch wurden Decken gereinigt, Netze erneuert und der Saal mit Chagalls Licht gekrönt. Jede Maßnahme suchte das Gleichgewicht — Gerniers Geist ehren und Normen erfüllen — damit der Palast ein lebendiges Haus bleibt.

Der Palast in der Kultur

Das Palais Garnier ist selbst ein Star: Der Stummfilm lässt seine Treppen wirbeln; die Mode leiht sich Spiegel und Licht; Albumcover zitieren Masken und Kronleuchter. Kaum ein Interieur sagt schneller ‘Paris’.

Leroux’ Phantom entkam dem Buch auf Bühne und Leinwand und machte die Opernsilhouette zum Emblem von Romantik, Geheimnis und Enthüllung. Hier anzukommen fühlt sich vertraut an — wie in einen schon geträumten Traum zu treten.

Heute besuchen

Der Rundgang folgt dem Tempo des Hauses: Vestibül, Rotunde, Treppe, Foyer — eine Sequenz, die erhebt und beruhigt. Ist der Saal offen, füllt schon ein Blick die Sinne mit Rot und Gold und den Blau‑/Grüntönen Chagalls. Andernorts rahmen Fenster die Boulevards; Spiegel verdoppeln Kronleuchter zu Sternbildern. Bänke laden zum Verweilen unter gemalten Himmeln ein.

Praktische Verbesserungen bleiben diskret: stufenlose Wege, sanftere Konservierungsbeleuchtung, wache Sicherheit. Gerniers Intention — Architektur spielen zu lassen — bleibt spürbar bei Komfort und Sicherheit von heute.

Konservierung & Projekte

Vergoldung mattet, Stuck risselt, Marmor‑Fugen arbeiten mit den Jahreszeiten, und Kronleuchter brauchen Zuwendung. Konservieren ist Geduldskunst: reinigen ohne zu löschen, verstärken ohne zu verhärten, beleben ohne zu ersetzen, was die Zeit beredt macht.

Künftige Projekte halten den Takt — Forschung zugänglicher, Besucherführung feiner, unsichtbare Systeme aktualisiert, Restaurierungen phasenweise geplant — damit das Haus weiter empfängt. Die Ambition ist einfach: den Palast schön alt werden lassen.

Pariser Nachbarschaft

Gleich nebenan die großen Kaufhäuser — Galeries Lafayette und Printemps — deren Dächer weite Blicke auf Kuppeln und Zinkdächer bieten. Die Place Vendôme glänzt im Süden; Tuilerien und Louvre sind ein eleganter Spaziergang entfernt. Richtung Norden verknüpft Saint‑Lazare das heutige Paris mit dem des 19. Jahrhunderts.

Nach dem Besuch such dir eine Terrasse und sieh den Boulevards beim Spielen zu: Schaufenster, Regenschirme, das sanfte Theater der Rushhour. Das ist das Paris der Spaziergänge und des goldenen Lichts — eine Zugabe, die dem Palast würdig ist.

Kulturelle & nationale Bedeutung

Mehr als ein Theater ist das Palais Garnier eine Lektion darin, wie eine Stadt sich träumt. Es bündelt Gewerke — schnitzen, gießen, malen, nähen, verkabeln — zu einer lesbaren Zusage: Schönheit ist ein geteiltes Gut. In einer Stadt der Fassaden lädt es dich ein, die Fassade zu betreten.

Als Architekturziel erneuert es die bürgerliche Freude am gemeinsamen Schauen. Hier ist das Spektakel nicht nur auf der Bühne, sondern im geteilten Akt des Ankommens. Die Zusage bleibt: Alltägliche Zeit ein wenig wie Premiere erscheinen zu lassen.

Inhaltsverzeichnis

Charles Garnier: Leben & Vision

Charles Garnier (1825–1898) verlässt die École des Beaux‑Arts mit einer Gabe zur Synthese: Er kann griechische Klarheit, römische Größe, renaissancehafte Anmut und barockes Theater zu einer eigenen Sprache verbinden. 1861 gewinnt er, gerade 35 Jahre alt, den Wettbewerb für ein neues kaiserliches Opernhaus, das Haussmanns verwandeltes Paris krönen soll. Sein Entwurf verspricht mehr als ein Theater: Er choreografiert ein öffentliches Ritual. Man kommt an, steigt auf, verweilt — als gäbe das Gebäude selbst die Vorstellung. Die Kaiserin Eugénie fragte angeblich, ‘welchen Stil’ das sei. Gerniers Antwort — ‘Stil Napoléon III’ — ist zugleich Esprit und Manifest: ein neuer Stil für eine neue Stadt, selbstbewusst genug, alte Bezüge mit moderner Ambition zu mischen.

Garnier denkt Architektur als Bewegung zum Licht. Vom engen Eintritt zu sich öffnenden Räumen, vom Schatten zum Glanz, bis die Große Treppe als Bühne erscheint, die auf ihr Ensemble wartet. Unter dem Gold pulsen Eisen und Glas — das moderne Gerüst, das die Fantasie trägt. Es ist der Eklektizismus des Zweiten Kaiserreichs auf höchstem Niveau: kein Flickwerk, sondern eine durchgehende Partitur, in der jedes Motiv (Marmor, Onyx, Stuck, Mosaik) das nächste stützt. Kein Pastiche, sondern ein Auftritt — ein Gebäude, das Paris den Spiegel vorhält und jeden einlädt, mitzumachen.

Wettbewerb, Standort & Baustelle

In den 1850er/60er‑Jahren ziehen Haussmanns Boulevards neue Achsen und verlangen Monumente, die ihnen gewachsen sind. Nach einem Anschlag nahe der alten Oper genehmigt Napoléon III ein sichereres, feuersicheres Theater, das eine Perspektive krönt: die Avenue de l’Opéra. Die Baustelle beginnt 1862. Der Boden erweist sich als heikel — instabiler Untergrund und aufsteigendes Wasser — und Ingenieure schaffen ein großes Becken unter der Bühne, um die Fundamente zu stabilisieren. Dieses Reservoir, das im Halbdunkel schimmert, nährt später die Legende eines ‘Sees’. Oben wachsen Gerüste; Steinmetze machen Zeichnungen zu Ornament.

Die Geschichte greift ein. Der Krieg von 1870 und die Commune unterbrechen die Arbeiten; die halbfertige Hülle wird zum Zeugen der Unruhen. Mit der Ruhe nimmt das Projekt wieder Fahrt — nun unter der Dritten Republik. 1875 wird mit Pracht eröffnet. Außen kleiden Allegorien und Marmore die Fassaden; innen komponieren Materialien eine Sinfonie — rote und grüne Marmore, Onyx aus Algerien, Stuck, Mosaik, Spiegel und Blattgold, in Atem gesetzt. Garnier witzelt: Er habe einen Stil erfunden, der seinen Namen trage. In Wahrheit hat das Haus eine Art erfunden, sich in die Pariser Gesellschaft einzufädeln — und Paris hat sie freudig übernommen.

Prozession & Formensprache

Das Palais Garnier entfaltet sich wie eine Prozession. Man durchschreitet Kolonnaden und Rotunden mit wachender Skulptur, dann Vestibüle, die den Schritt verdichten, bevor sie ihn auf der Großen Treppe befreien — diesem Marmorstrom, dessen Podeste wie Logen sind. Von dort betrachtete die Stadt sich selbst: raschelnde Roben und Opernmantelglanz, Vertrauliches, das zur Arie werden könnte. Materialien verstärken die Choreografie: Onyxgeländer, von Händen erwärmt, geäderte Marmore, die die Flamme fangen, Bronzeleuchter mit Nymphen und Masken, bemalte Gewölbe mit Allegorien.

Oben dehnt sich das Große Foyer in Gold und Spiegeln — ein Pariser Echo von Versailles. Kronleuchter vervielfachen sich zu Galaxien; bemalte Decken feiern die Künste. Die hohen Fenster blicken auf die Boulevards — ein zweites Theater. 1964 kommt eine neue Ouvertüre hinzu: Marc Chagalls Decke im Saal. Ihre Farben baden den großen Kronleuchter in moderner Aura; Heilige der Musik und Opernfragmente schweben über Rot und Gold. Der Palast lernte eine neue Note, ohne die alte Melodie zu verlieren.

Meisterwerke: Treppe, Foyer & Decke

Im Herzen des Besuchs steht die Große Treppe als Marmorlandschaft: stufenweise Kaskaden, innehaltende Podeste, spiralige Brüstungen. Man verweilt ebenso wie man sich zeigt: Architektur als gesellschaftliches Ritual. Daneben entfaltet das Große Foyer eine funkelnde Sequenz aus Spiegeln und gemalten Gewölben, vergoldeten Pilastern und geschnitzten Masken, die Blicke auf die Boulevards rahmen. Jede Oberfläche ist auf Licht gestimmt; jedes Detail lädt zum Sehen.

Ist der Saal geöffnet, vertieft sich die Begegnung. Karminroter Samt und Gold kleiden einen großen Kronleuchter, darüber die Farbe Chagalls. Die Hufeisenform erinnert an europäische Tradition; hinter der Zier liegen feine Akustik und findige Bühnenmechanik. Hier spricht ein Schmuckkästchen des 19. mit einem Farbgedicht des 20.: ein Dialog der Epochen, der verankert und erneuert.

Legenden: Kronleuchter, ‘See’ & Phantom

Legenden parfümieren das Palais Garnier. 1896 stürzt ein Gegengewicht des großen Kronleuchters — Gerüchte und Aberglaube lodern auf und nähren Geschichten. Unter der Bühne dient ein Becken — geschaffen, um Grundwasser zu zähmen und Fundamente zu stabilisieren — als ‘See’ bei Gaston Leroux, wo eine maskierte Gestalt zwischen Pfeilern gleitet. Knarrende Taue, Zugluft in Gängen, Probenstille: Die Kulisse für die Fantasie war vorhanden.

Mythos und Fakt leben zusammen. Der Kronleuchter wurde repariert und verstärkt; Sicherheitssysteme vervielfachten sich. Das Becken bleibt in Betrieb, dient der Feuerwehr zum Üben und wacht still über den Boden. Auf den Dächern machen Bienen Opernhonig mit Blick auf Kuppeln und Zinkdächer. Der Palast bewahrt seine Geheimnisse neben Wartungsplänen — und so bleibt ein Monument lebendig.

Handwerk, Materialien & Authentizität

Alles im Palais Garnier ist für Wirkung und Dauer gemacht: Stuck, der wie Stein liest; Mosaik mit schimmernden Tesserae; Blattgold, so fein aufgetragen, dass es den Blick wärmt. Marmore aus Frankreich und Italien; algerischer Onyx; Eisenkonstruktionen, diskret unter Stein. Die Theatermaschinerie entwickelte sich von Handkraft und Gegengewichten über Gas zur Elektrizität, ohne den rituellen Glanz zu verlieren.

Konservatoren balancieren Erneuerung und Zurückhaltung. Gold reinigen, ohne die Hand zu tilgen; Stuck reparieren, ohne die Spur zu glätten; Marmor konsolidieren, ohne ihn zu versteifen. Ziel ist nicht das ‘Wie neu’, sondern die Lesbarkeit des Theaterhaften — damit das Gebäude weiter spielen kann.

Besucher, Vermittlung & Präsentationen

Der Tagesbesuch öffnet das Haus für Architekturliebhaber, Studierende und Familien, die sehen wollen, wie die Show entsteht. Audioguides verweben Symbole und Erzählungen; Führungen verbinden Anekdoten mit Orten — die Rotonde des Abonnés, das Bibliothek‑Museum, Foyers, in denen Licht zum Instrument wird.

Präsentationen entwickeln sich mit Forschung und Restaurierung. Modelle zeigen Bühnenauf‑ und ‑abbau; Kostüme öffnen Werkstätten; Zeichnungen und Fotos holen verlorene Dekore zurück. Die Opernmagie ruht auf Gewerken — Tischler, Maler, Vergolder, Maschinisten — und der Rundgang macht sie immer sichtbarer.

Brände, Kriege & Reparaturen

Wie jedes große Theater begegnete das Palais Garnier Risiken — Krieg, Abnutzung und der stete Schatten des Feuers in einer Welt aus Holz, Stoff und Farbe. Hinter den Kulissen schützen moderne Systeme und klassische Wachsamkeit Maschinerie und historische Oberflächen.

Das 20. Jahrhundert überlagerte Reparatur und Erfindung: Nach Abnutzung und Rauch wurden Decken gereinigt, Netze erneuert und der Saal mit Chagalls Licht gekrönt. Jede Maßnahme suchte das Gleichgewicht — Gerniers Geist ehren und Normen erfüllen — damit der Palast ein lebendiges Haus bleibt.

Der Palast in der Kultur

Das Palais Garnier ist selbst ein Star: Der Stummfilm lässt seine Treppen wirbeln; die Mode leiht sich Spiegel und Licht; Albumcover zitieren Masken und Kronleuchter. Kaum ein Interieur sagt schneller ‘Paris’.

Leroux’ Phantom entkam dem Buch auf Bühne und Leinwand und machte die Opernsilhouette zum Emblem von Romantik, Geheimnis und Enthüllung. Hier anzukommen fühlt sich vertraut an — wie in einen schon geträumten Traum zu treten.

Heute besuchen

Der Rundgang folgt dem Tempo des Hauses: Vestibül, Rotunde, Treppe, Foyer — eine Sequenz, die erhebt und beruhigt. Ist der Saal offen, füllt schon ein Blick die Sinne mit Rot und Gold und den Blau‑/Grüntönen Chagalls. Andernorts rahmen Fenster die Boulevards; Spiegel verdoppeln Kronleuchter zu Sternbildern. Bänke laden zum Verweilen unter gemalten Himmeln ein.

Praktische Verbesserungen bleiben diskret: stufenlose Wege, sanftere Konservierungsbeleuchtung, wache Sicherheit. Gerniers Intention — Architektur spielen zu lassen — bleibt spürbar bei Komfort und Sicherheit von heute.

Konservierung & Projekte

Vergoldung mattet, Stuck risselt, Marmor‑Fugen arbeiten mit den Jahreszeiten, und Kronleuchter brauchen Zuwendung. Konservieren ist Geduldskunst: reinigen ohne zu löschen, verstärken ohne zu verhärten, beleben ohne zu ersetzen, was die Zeit beredt macht.

Künftige Projekte halten den Takt — Forschung zugänglicher, Besucherführung feiner, unsichtbare Systeme aktualisiert, Restaurierungen phasenweise geplant — damit das Haus weiter empfängt. Die Ambition ist einfach: den Palast schön alt werden lassen.

Pariser Nachbarschaft

Gleich nebenan die großen Kaufhäuser — Galeries Lafayette und Printemps — deren Dächer weite Blicke auf Kuppeln und Zinkdächer bieten. Die Place Vendôme glänzt im Süden; Tuilerien und Louvre sind ein eleganter Spaziergang entfernt. Richtung Norden verknüpft Saint‑Lazare das heutige Paris mit dem des 19. Jahrhunderts.

Nach dem Besuch such dir eine Terrasse und sieh den Boulevards beim Spielen zu: Schaufenster, Regenschirme, das sanfte Theater der Rushhour. Das ist das Paris der Spaziergänge und des goldenen Lichts — eine Zugabe, die dem Palast würdig ist.

Kulturelle & nationale Bedeutung

Mehr als ein Theater ist das Palais Garnier eine Lektion darin, wie eine Stadt sich träumt. Es bündelt Gewerke — schnitzen, gießen, malen, nähen, verkabeln — zu einer lesbaren Zusage: Schönheit ist ein geteiltes Gut. In einer Stadt der Fassaden lädt es dich ein, die Fassade zu betreten.

Als Architekturziel erneuert es die bürgerliche Freude am gemeinsamen Schauen. Hier ist das Spektakel nicht nur auf der Bühne, sondern im geteilten Akt des Ankommens. Die Zusage bleibt: Alltägliche Zeit ein wenig wie Premiere erscheinen zu lassen.