Historia completa del Palacio Garnier

Del sueño del Segundo Imperio a un icono perdurable — un palacio donde la arquitectura actúa.

Tabla de contenidos

Charles Garnier: vida y visión

Charles Garnier (1825–1898) salió de la École des Beaux‑Arts con talento para la síntesis: sabía unir claridad griega, grandeza romana, gracia renacentista y teatro barroco en un lenguaje propio. En 1861, con solo 35 años, ganó el concurso para un nuevo teatro imperial que coronaría el París de Haussmann. Su proyecto ofrecía más que un edificio: coreografiaba un ritual público. Llegar, subir, permanecer — como si el edificio mismo ofreciera el espectáculo. Cuentan que la emperatriz Eugenia preguntó de qué ‘estilo’ era. ‘Del estilo Napoleón III’, respondió Garnier: broma y manifiesto a la vez, un estilo nuevo para una ciudad nueva, capaz de mezclar pasado y modernidad.

Garnier entendía la arquitectura como movimiento hacia la luz. Se pasa de la compresión a la apertura, de la sombra al brillo, hasta que la Gran Escalera aparece como un escenario listo para su reparto. Bajo el dorado laten hierro y vidrio — los huesos modernos que permiten la fantasía. Es el eclecticismo del Segundo Imperio en su punto más alto: no un collage, sino una partitura continua donde cada motivo (mármol, ónice, estuco, mosaico) sostiene al siguiente. No es pastiche: es actuación — un edificio que refleja París y nos invita a participar.

Concurso, emplazamiento y obras

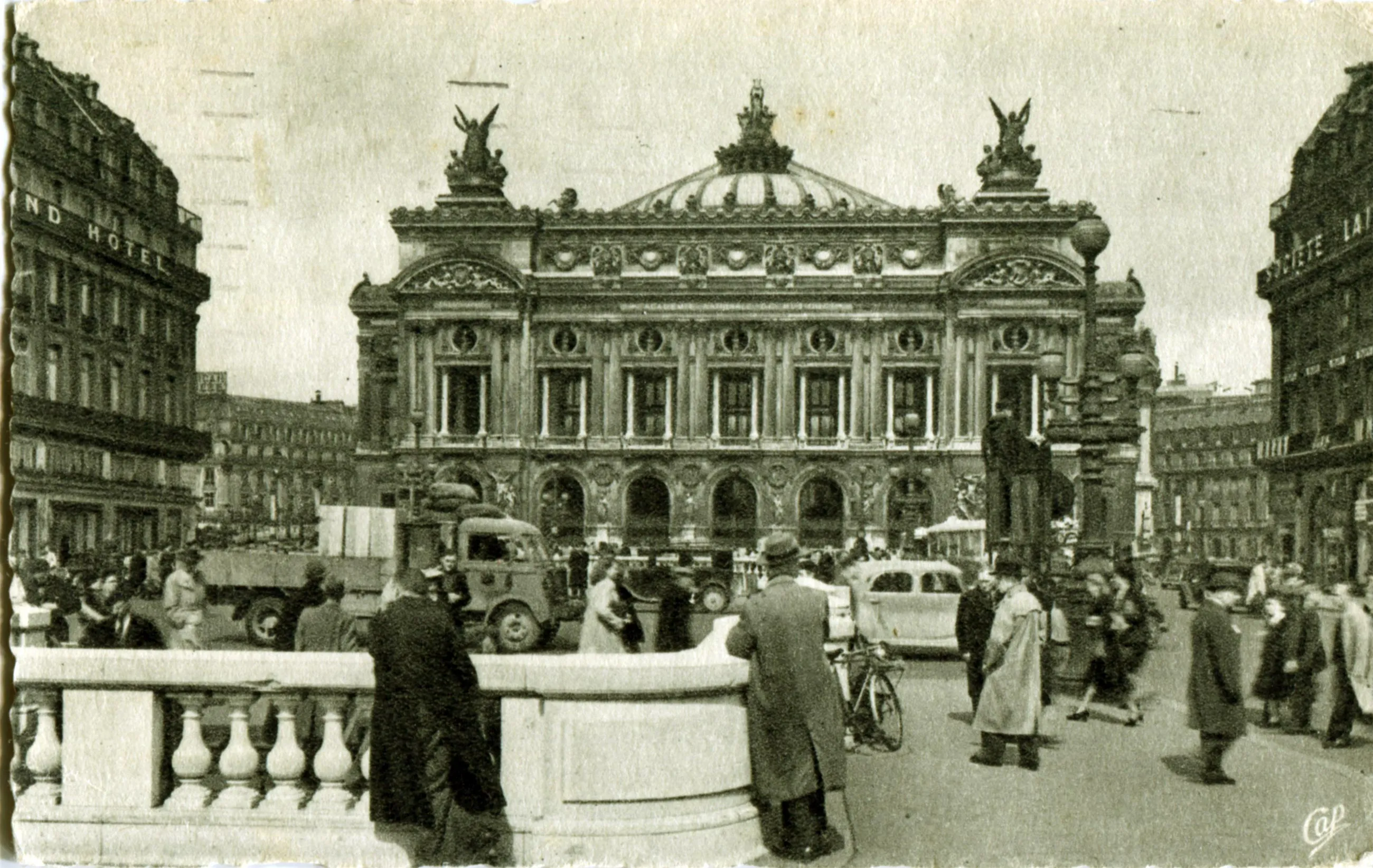

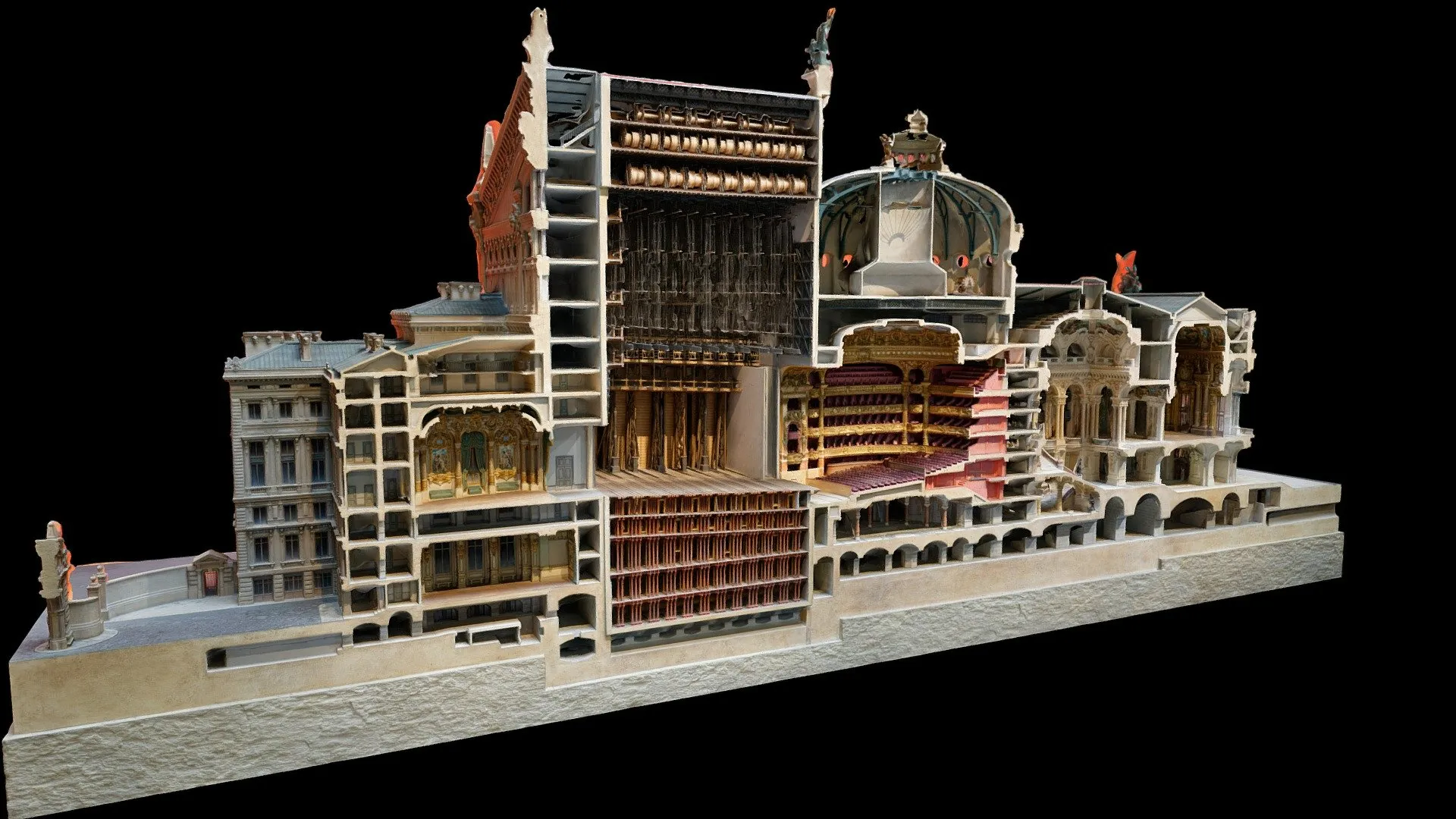

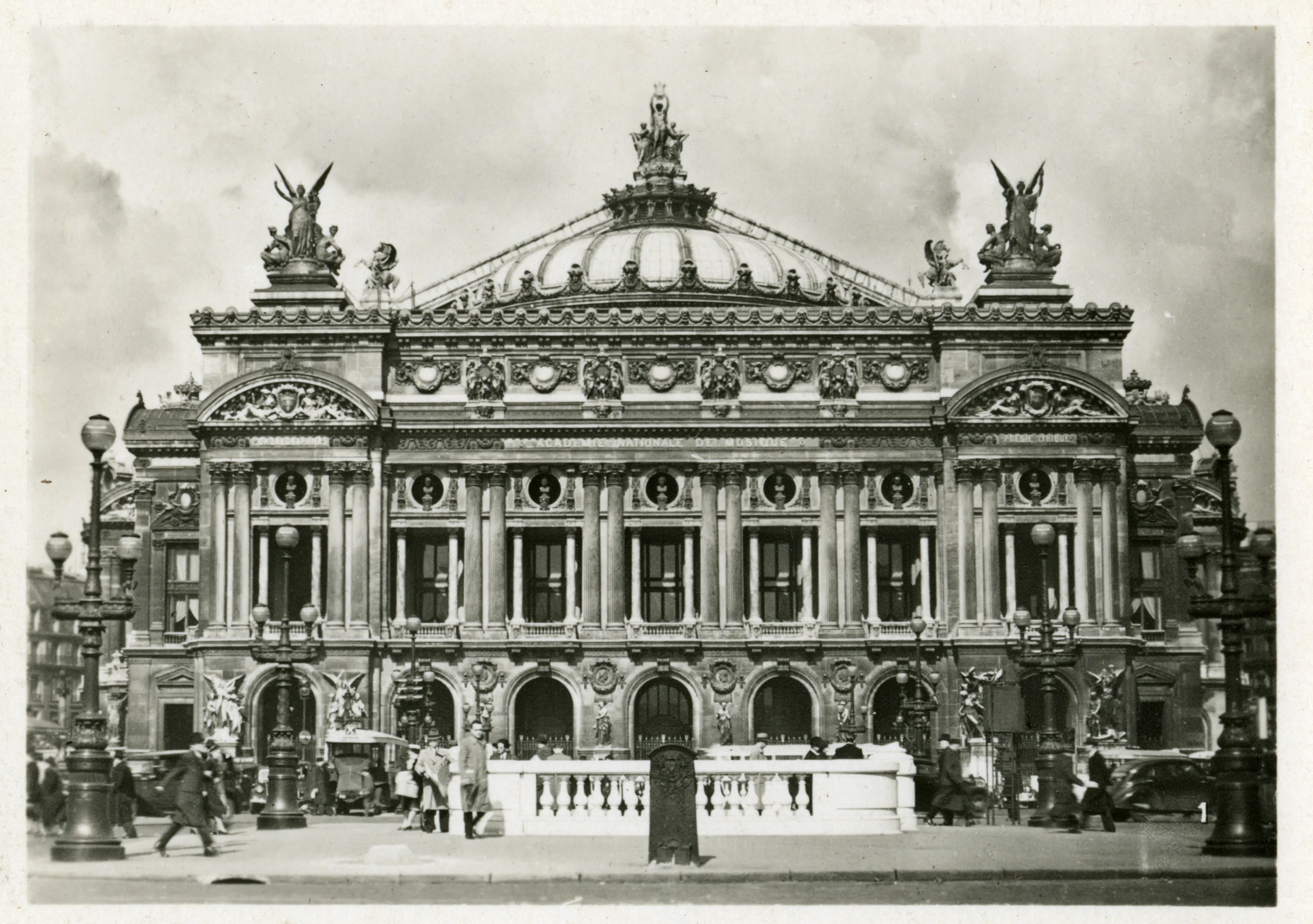

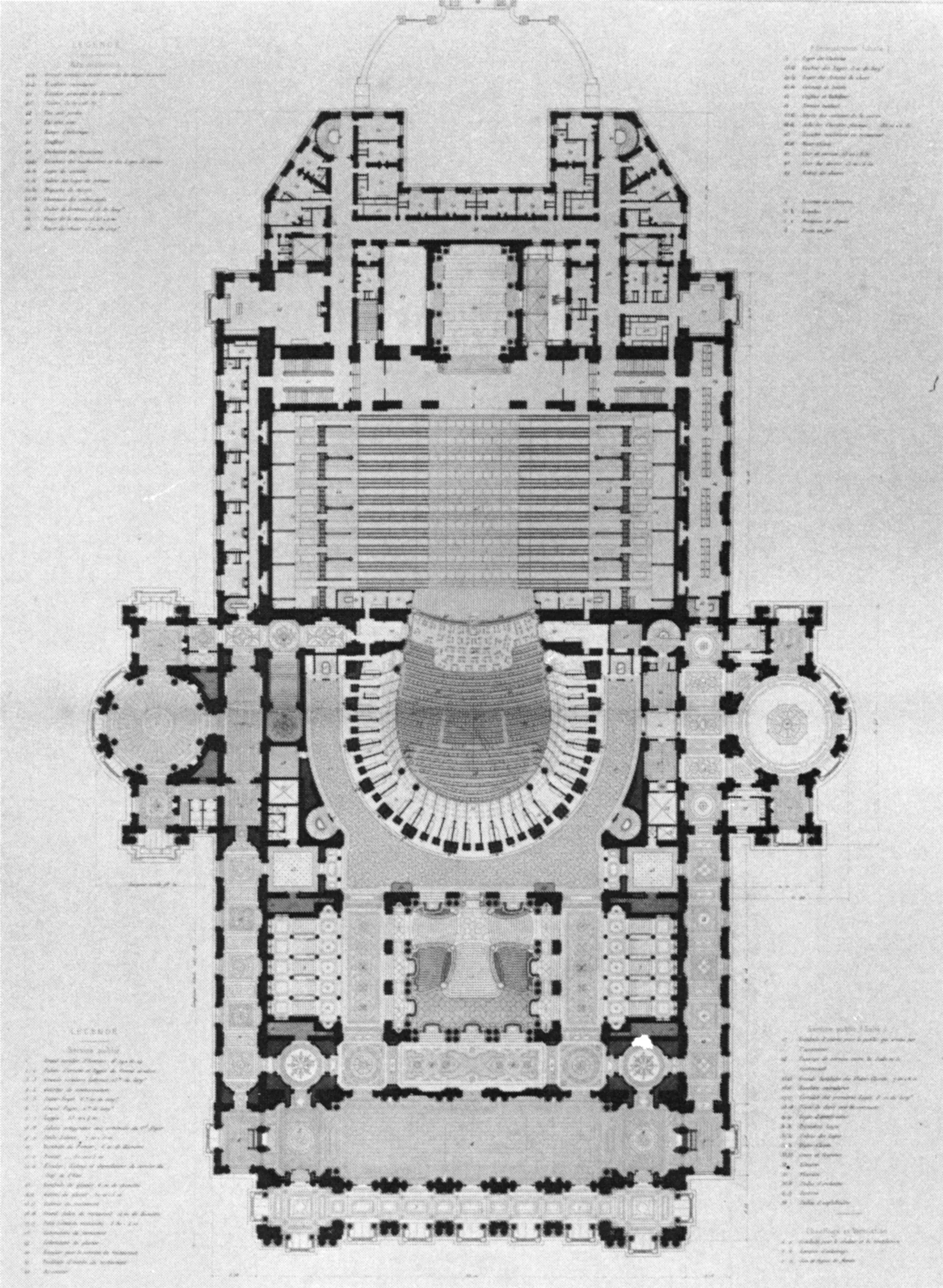

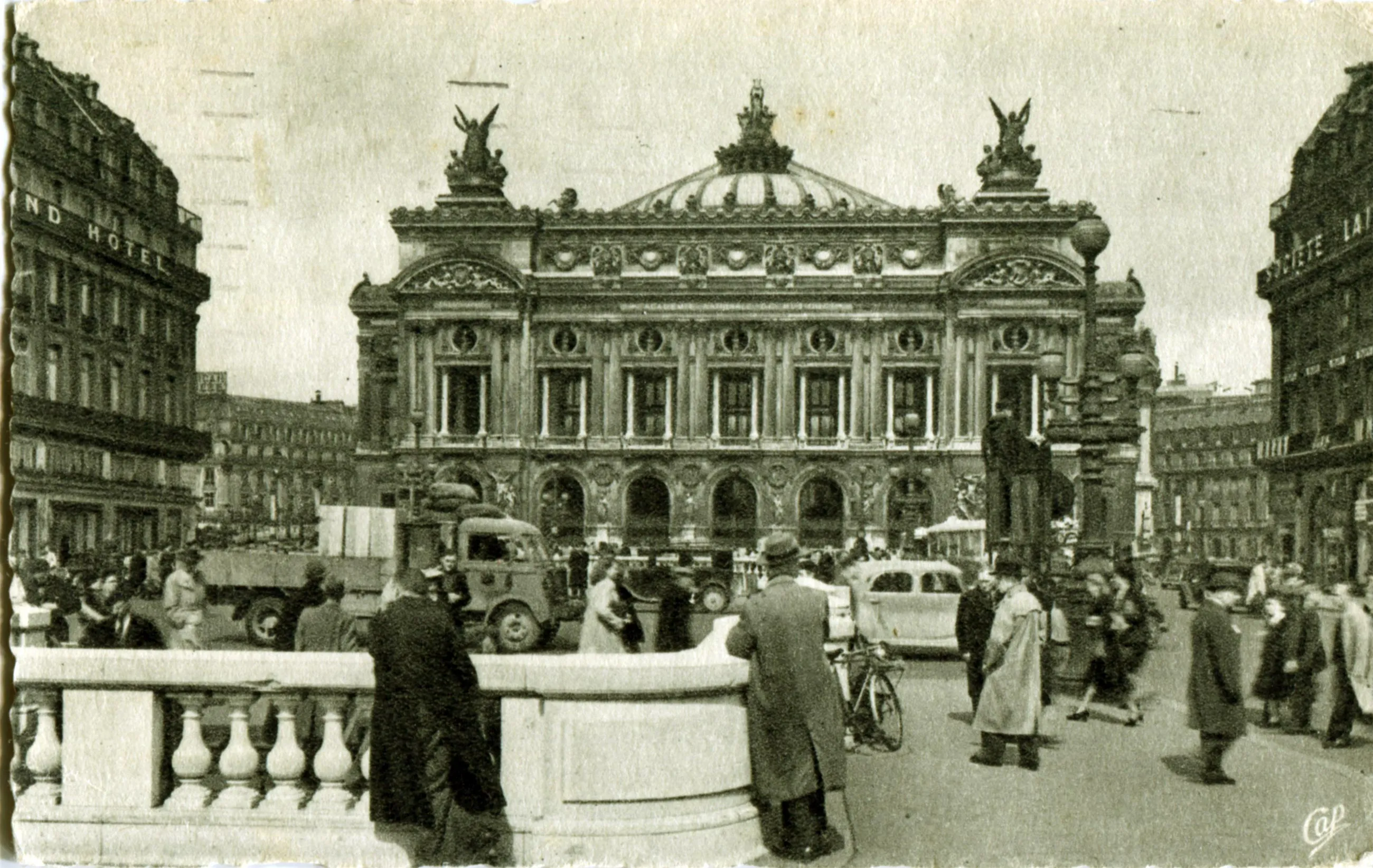

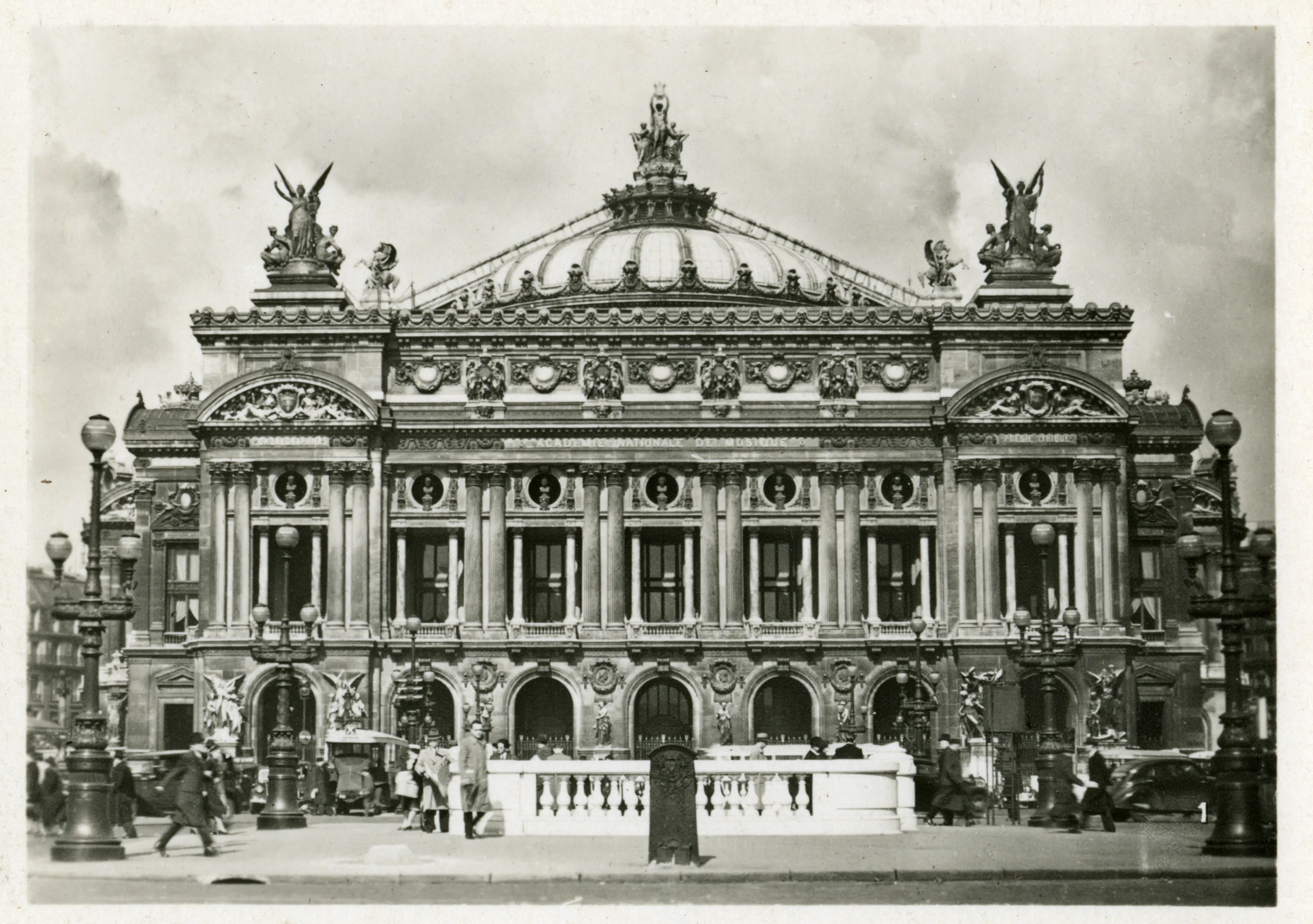

En las décadas de 1850 y 60, los bulevares de Haussmann trazaron nuevos ejes y exigieron monumentos a su altura. Tras un atentado cerca del antiguo teatro, Napoleón III aprobó un edificio más seguro y resistente al fuego al final de un eje recto: la avenida de la Ópera. Las obras empezaron en 1862. El suelo resultó difícil — subterráneo inestable y agua ascendente — y los ingenieros crearon un gran aljibe bajo el escenario para estabilizar los cimientos. Ese depósito inspiraría después el ‘lago’ de la leyenda.

La historia se interpuso. La guerra franco‑prusiana y la Comuna (1870–71) detuvieron los trabajos; la estructura a medio hacer fue testigo de la convulsión. Con la paz, el proyecto continuó bajo la Tercera República. En 1875, la inauguración fue fastuosa. Fuera, las fachadas se vistieron de mármol y alegorías; dentro, los materiales compusieron una sinfonía — mármoles rojos y verdes, ónice de Argelia, estucos, mosaicos, espejos y pan de oro aplicado con pulso contenido. Garnier bromeó con haber creado un estilo con su nombre. En realidad, el edificio inventó una forma de entrar en la vida social de París — y París la adoptó con placer.

Procesión y lenguaje de diseño

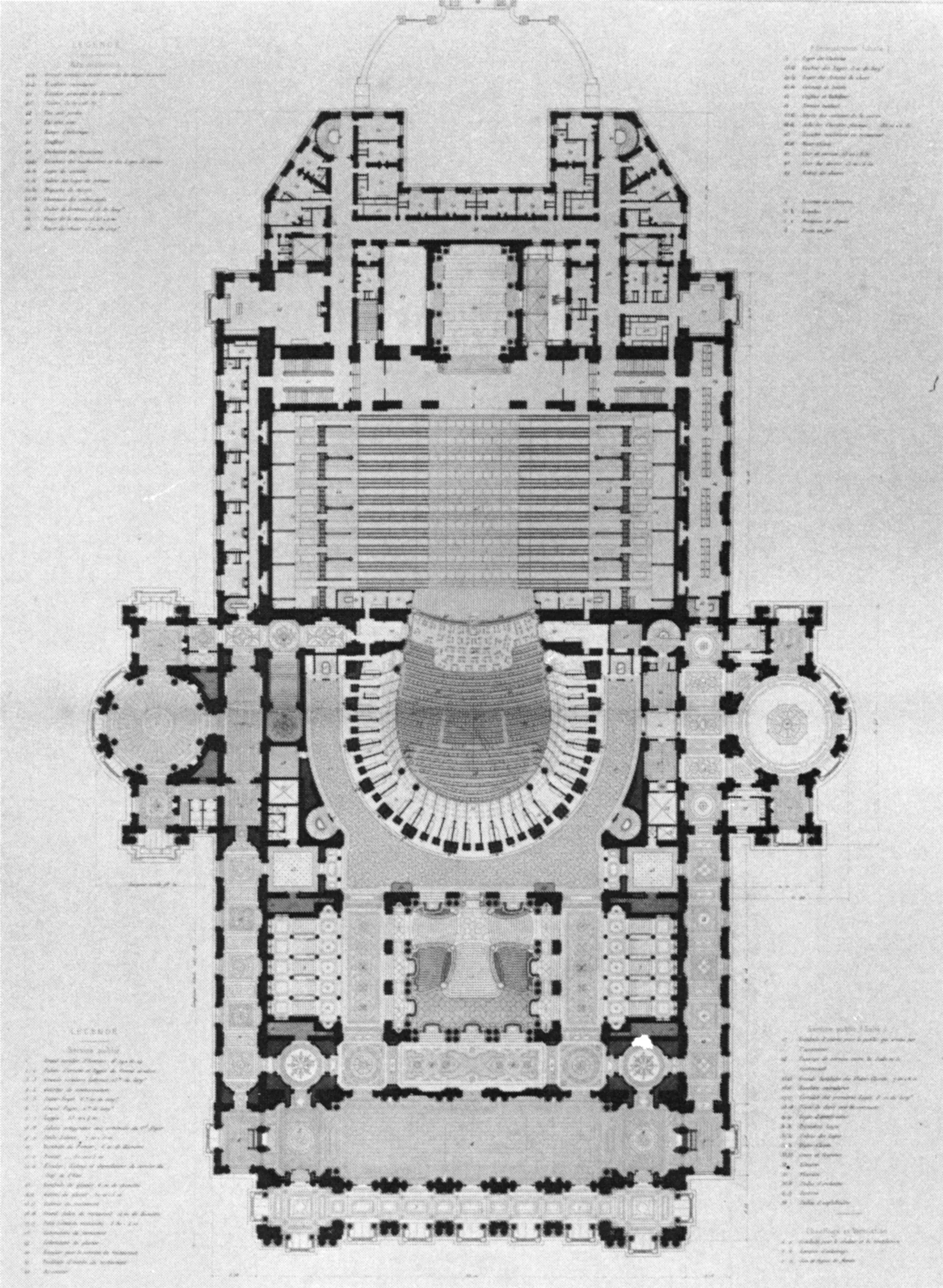

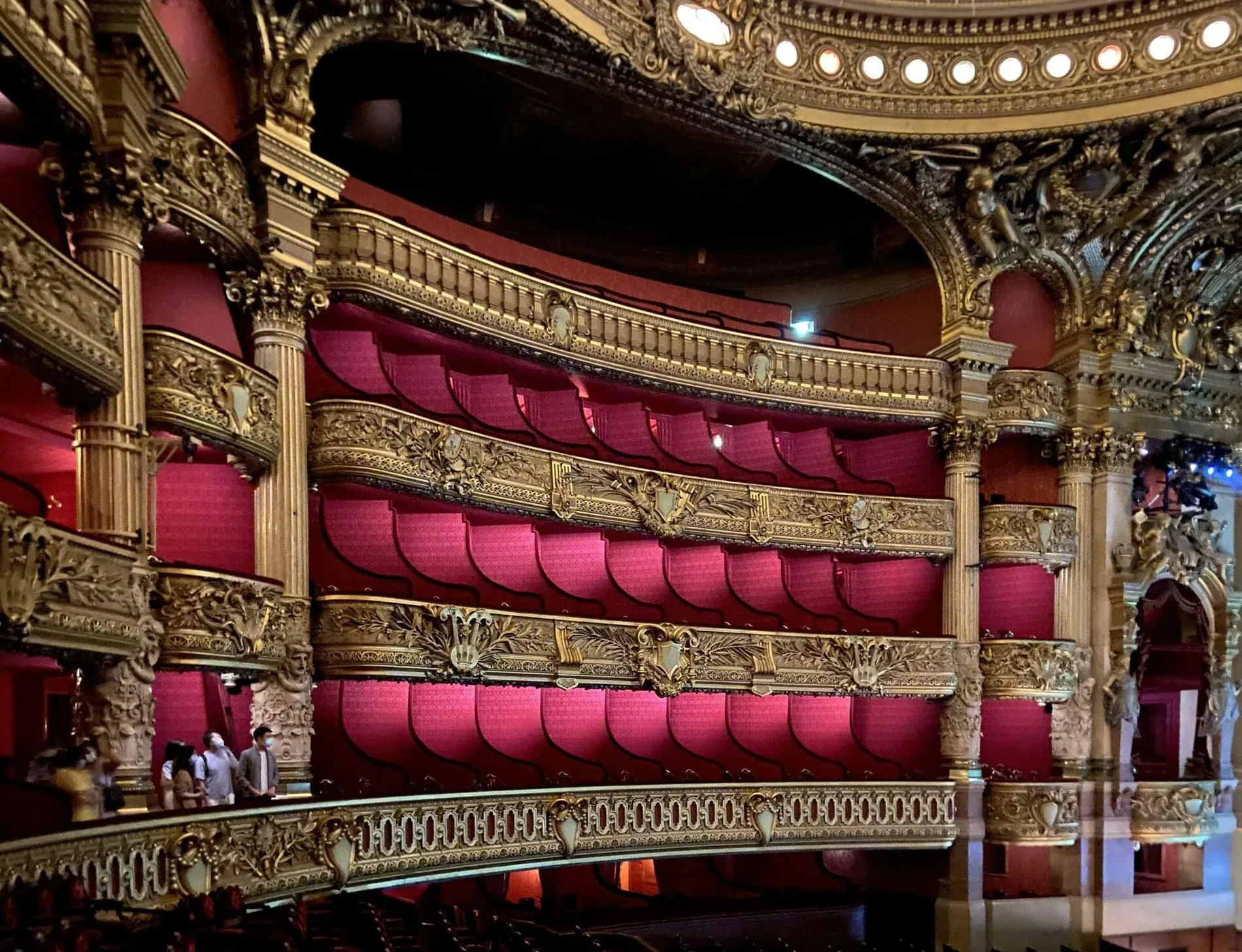

El Palacio Garnier se despliega como una procesión. Se atraviesan columnatas y rotondas con esculturas, luego vestíbulos que comprimen el paso antes de liberar al visitante en la Gran Escalera — ese río de mármol cuyos rellanos son como palcos. Desde allí, la ciudad se miraba a sí misma: vestidos, capas, rumores listos para convertirse en aria. Los materiales intensifican la coreografía: pasamanos de ónice templados por manos, mármoles veteados que captan la luz, candelabros de bronce con ninfas y máscaras, bóvedas pintadas con alegorías.

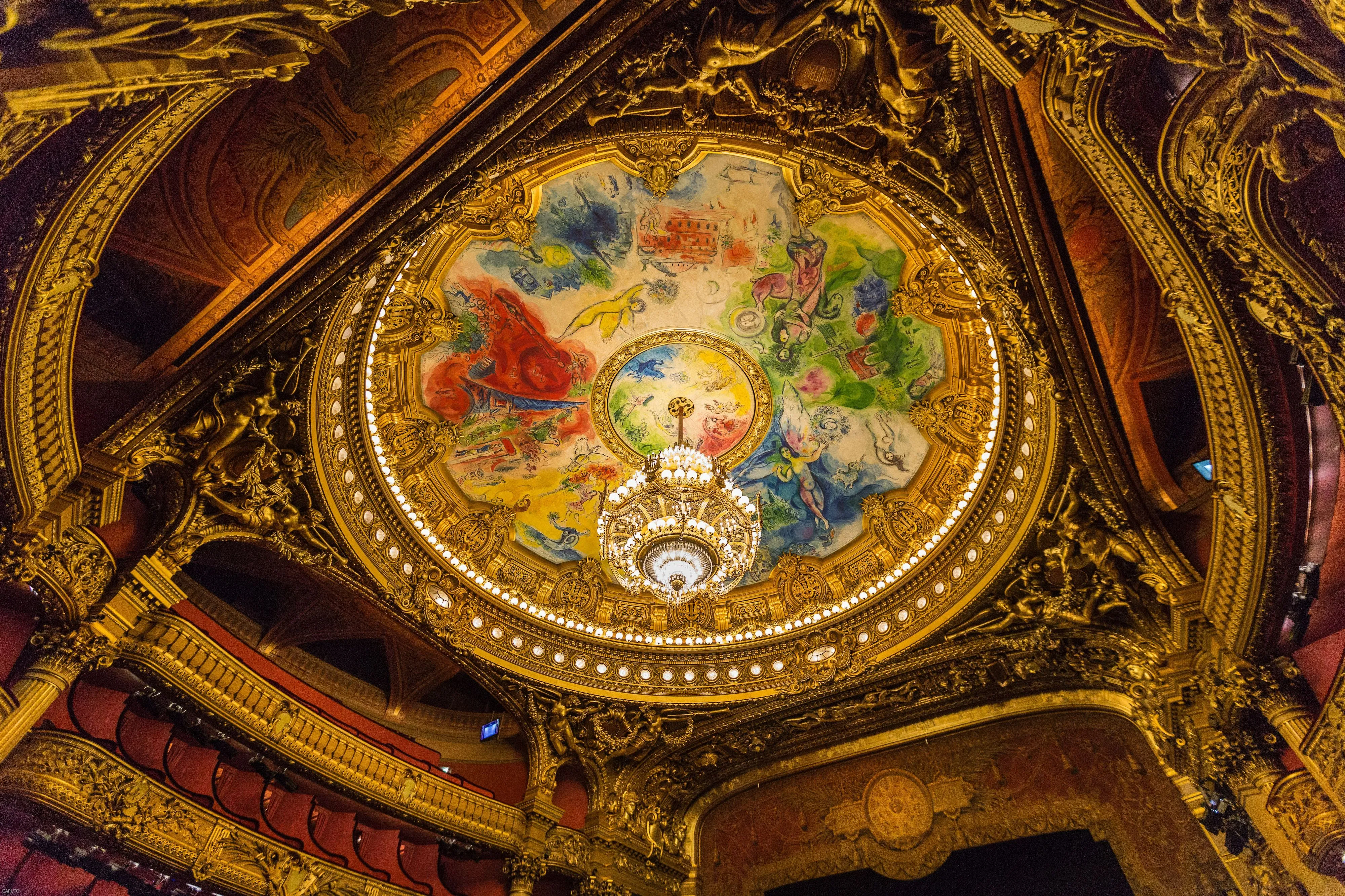

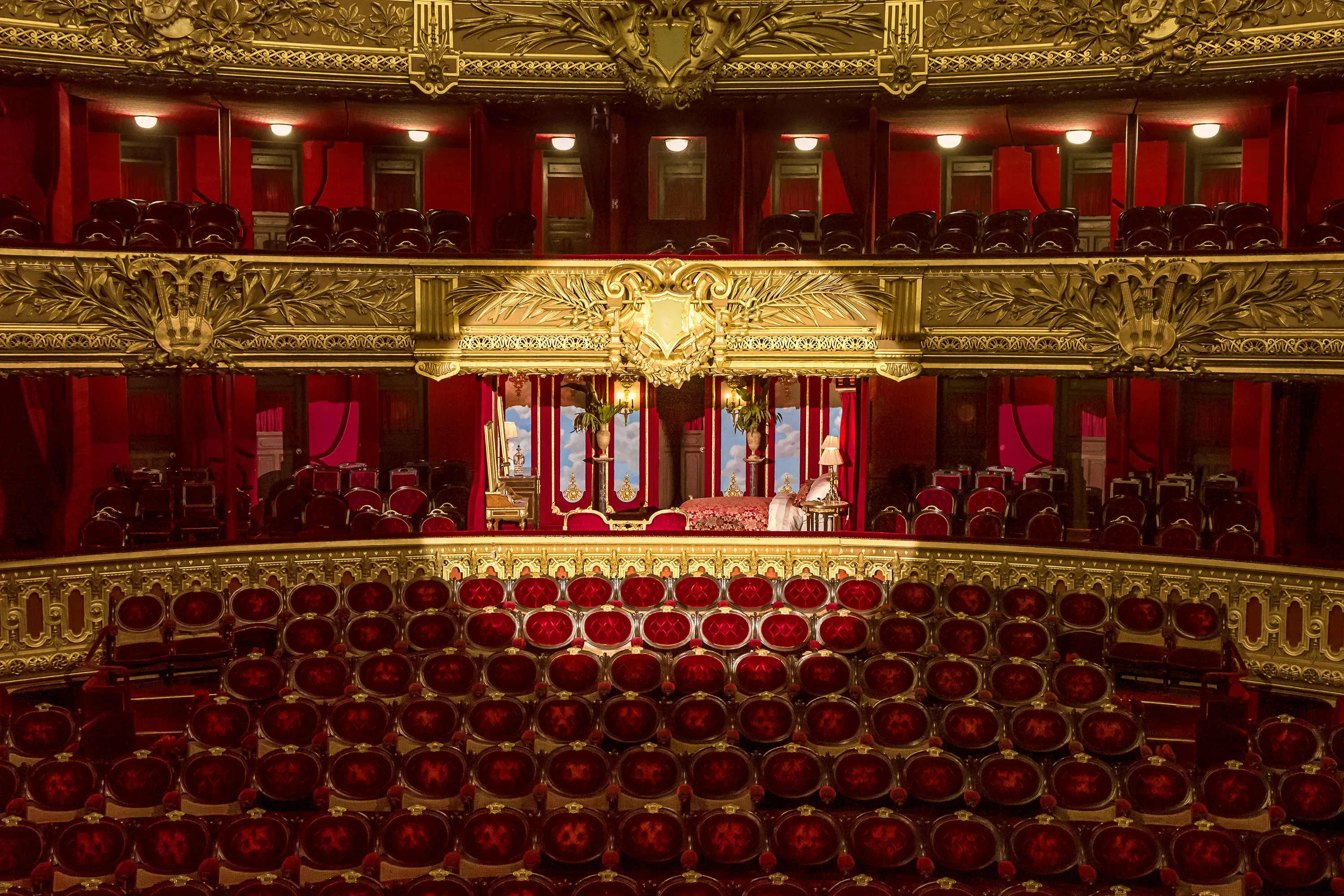

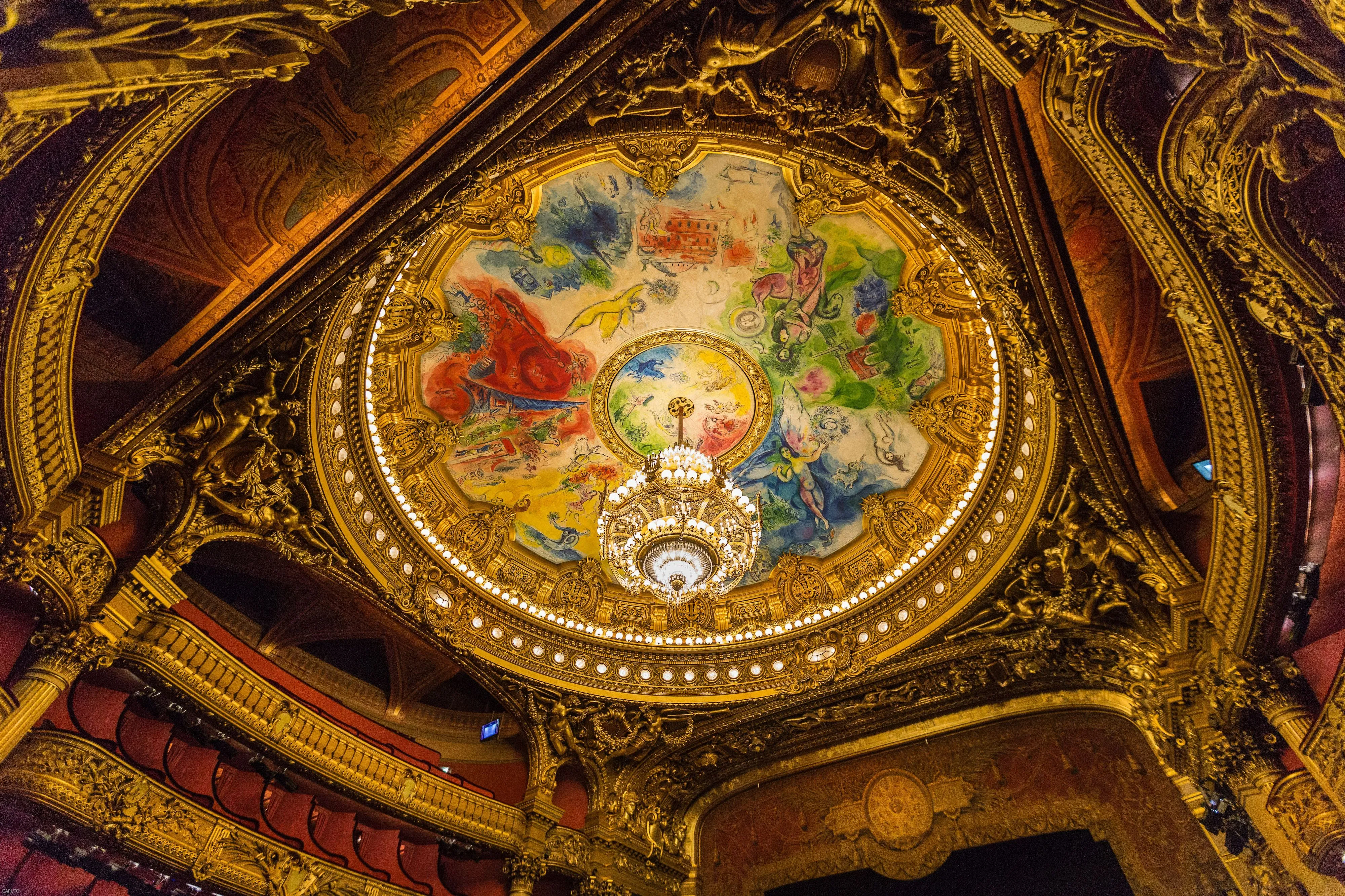

Arriba, el Gran Foyer se extiende en oro y espejo, eco parisino de Versalles. Las lámparas se multiplican en galaxias; los techos pintados celebran las artes. Por los ventanales, los bulevares actúan como segundo escenario. En 1964 se añadió una obertura nueva: el techo de Marc Chagall en la sala. Sus colores bañan la gran lámpara con un resplandor moderno; santos de la música y fragmentos de óperas flotan sobre el rojo y el oro. El palacio aprendió una nota nueva sin perder la melodía antigua.

Obras maestras: escalera, foyer y techo

En el corazón de la visita, la Gran Escalera se alza como un paisaje de mármol: peldaños en cascada, rellanos en pausa, barandillas en espiral. Es un lugar para demorarse y para dejarse ver: la arquitectura convertida en rito social. A su lado, el Gran Foyer despliega una secuencia deslumbrante de espejos y bóvedas pintadas, con pilastras doradas y máscaras que enmarcan vistas de los bulevares. Cada superficie está afinada para la luz; cada detalle invita a mirar.

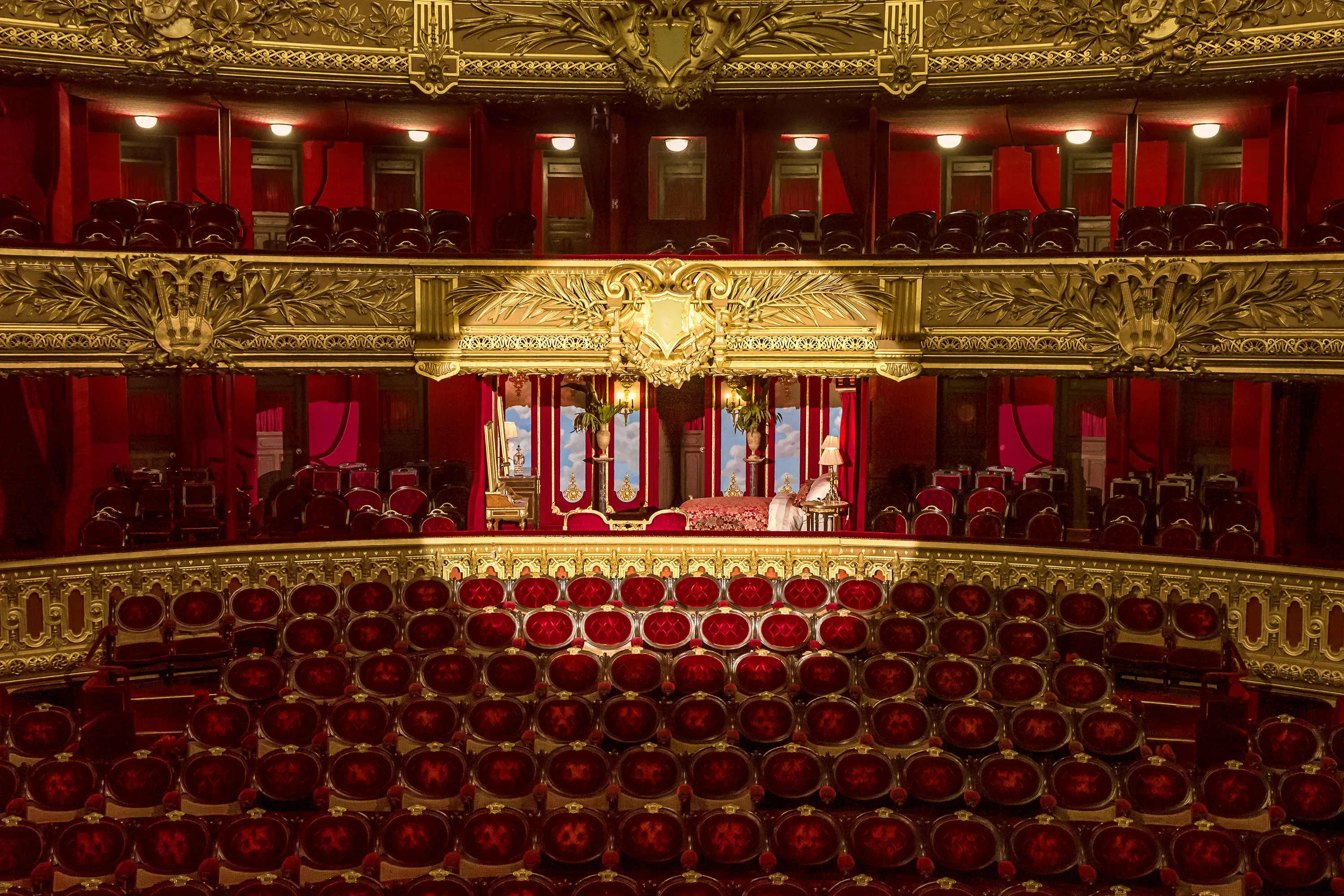

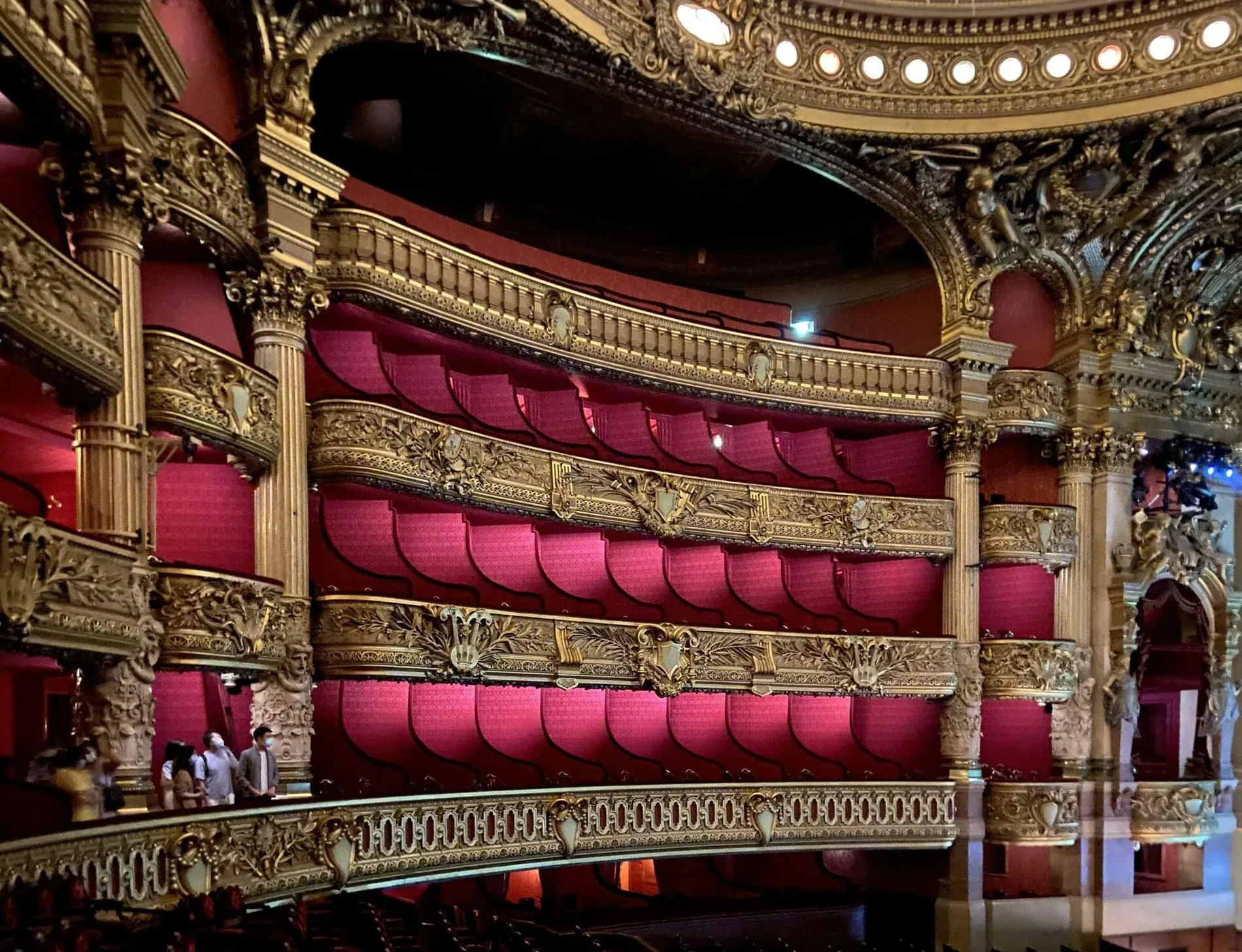

Cuando la sala está abierta, el encuentro se intensifica. Terciopelo carmesí y pan de oro arropan una gran lámpara, mientras el color de Chagall flota arriba. La forma en herradura recuerda la tradición operística europea; bajo la decoración, hay acústica sutil e ingeniería escénica ingeniosa. Aquí, un joyero del XIX conversa con un poema cromático del XX: un diálogo que arraiga y renueva la casa.

Leyendas: lámpara, ‘lago’ y Fantasma

Las leyendas perfuman el Palacio Garnier. En 1896, cayó un contrapeso de la gran lámpara, avivando rumores y supersticiones durante un siglo. Bajo el escenario, un aljibe — creado para domar el nivel freático y estabilizar cimientos — se convirtió en el ‘lago’ de Gaston Leroux, donde una figura enmascarada se desliza entre pilares. Con cuerdas que crujen, corredores con corrientes y el silencio de los ensayos, el escenario para la imaginación estaba listo.

El mito y el hecho conviven. La lámpara fue reparada y reforzada; los sistemas de seguridad se multiplicaron. El aljibe sigue en uso, sirve para entrenar a bomberos y actúa como guardián silencioso del suelo. En los tejados, abejas producen miel de la Ópera con vistas a cúpulas y techos de zinc. El edificio guarda sus misterios junto a los calendarios de mantenimiento — así se mantiene vivo un monumento.

Oficios, materiales y autenticidad

Todo en el Palacio Garnier está hecho para el efecto y la permanencia: estucos que leen como piedra, mosaicos de teselas brillantes que atrapan la luz y pan de oro aplicado en hojas finísimas que calientan la mirada. Mármoles de Francia e Italia; ónice de Argelia; estructuras de hierro ocultas bajo la piedra. La maquinaria escénica evolucionó del esfuerzo humano y los contrapesos al gas y la electricidad sin perder el resplandor ritual.

Los conservadores equilibran renovación y contención. Limpiar el dorado sin borrar la mano; reparar estucos sin alisar su huella; consolidar mármoles sin rigidizarlos. No se trata de dejarlo ‘como nuevo’, sino de mantener legible el teatro del edificio — para que pueda seguir actuando.

Visitantes, mediación y montajes

Las visitas diurnas abren la casa a amantes de la arquitectura, estudiantes y familias que quieren ver cómo se construye el espectáculo. Las audioguías enlazan símbolos y relatos; las visitas guiadas conectan anécdotas con lugares — la Rotonda de los Abonados, la biblioteca‑museo, los foyeres donde la luz es un instrumento.

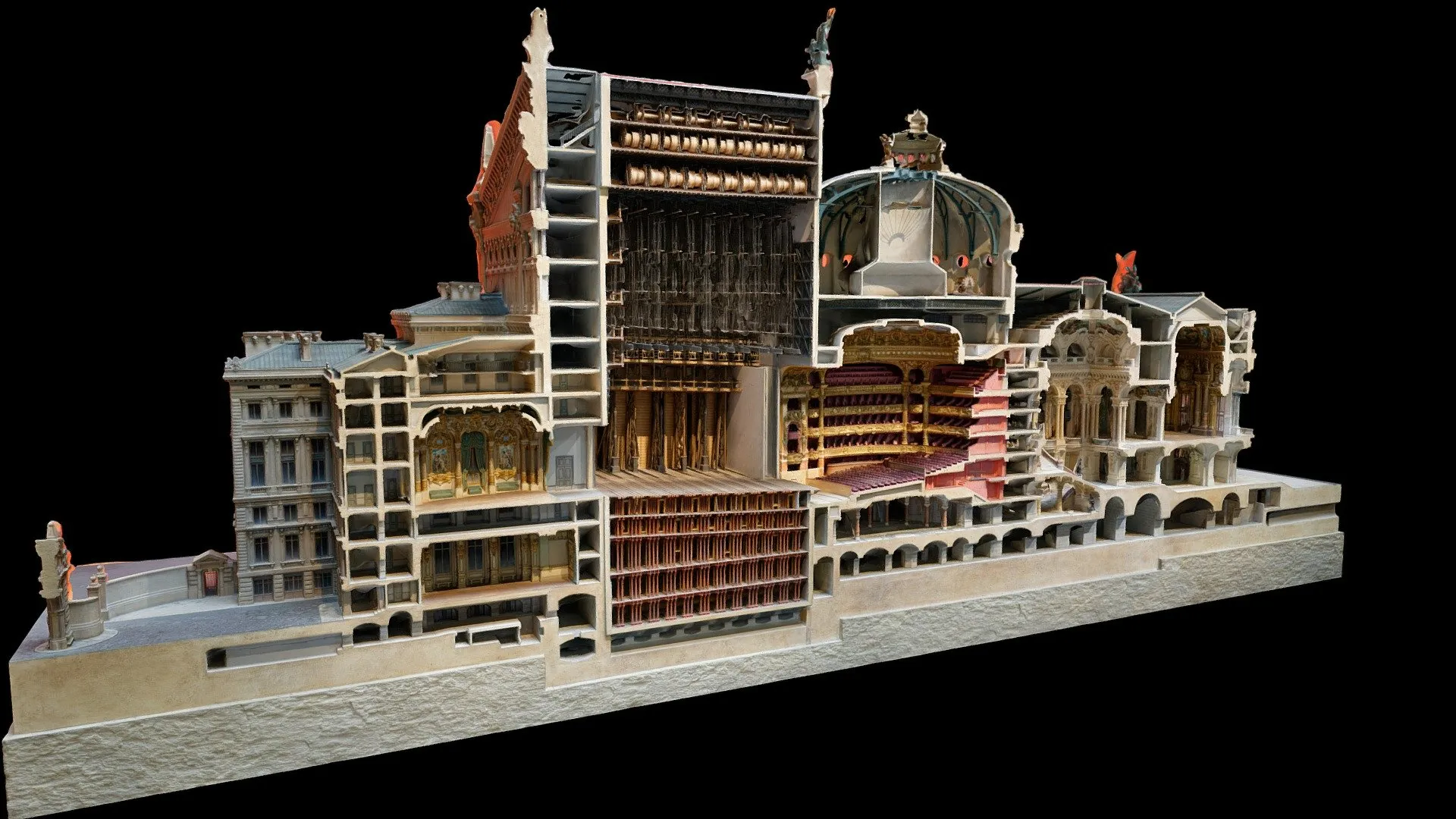

Las presentaciones cambian con la investigación y la restauración. Las maquetas muestran cómo entra y sale la escenografía; los trajes revelan los talleres; dibujos y fotos recuperan decorados perdidos. La magia de la ópera descansa en oficios — carpinteros, pintores, doradores, maquinistas — y el recorrido los hace cada vez más visibles.

Incendios, guerras y reparaciones

Como todo gran teatro, el Palacio Garnier ha enfrentado peligros — guerra, desgaste y el riesgo constante de incendio en un edificio de madera, tela y pintura. Entre bastidores, sistemas modernos y vigilancia clásica protegen maquinaria y acabados históricos.

El siglo XX superpuso reparación e invención: tras el desgaste y el humo, se limpiaron techos, se renovaron instalaciones y la sala se coronó con la luz de Chagall. Cada intervención buscó equilibrio — honrar el espíritu de Garnier cumpliendo las normas — para que el palacio siguiera siendo una casa viva.

El Palacio en la cultura

El Palacio Garnier es una estrella en sí mismo: el cine mudo hizo volar sus escaleras; la moda toma prestados sus espejos y su luz; las portadas citan sus máscaras y lámparas. Pocos interiores dicen ‘París’ con tanta inmediatez.

El Fantasma de Leroux escapó del libro a los escenarios y pantallas, convirtiendo la silueta del teatro en emblema de romance, secreto y revelación. Llegar aquí se siente familiar — como entrar en un sueño ya soñado.

Visitar hoy

La visita sigue el tempo de la casa: vestíbulo, rotonda, escalera, foyer — una secuencia que eleva y serena. Si la sala está abierta, incluso un vistazo llena los sentidos de rojo, oro y los azules y verdes de Chagall. En otros puntos, los ventanales enmarcan los bulevares y los espejos duplican las lámparas en constelaciones. Bancos invitan a detenerse bajo cielos pintados.

Las mejoras prácticas se esconden con discreción: rutas sin escalones, iluminación de conservación más suave y sistemas de seguridad constantes. El resultado respeta la intención de Garnier — que la arquitectura actúe — y asegura comodidad y seguridad actuales.

Conservación y planes

El dorado se apaga, el estuco se fisura, las juntas de mármol respiran con las estaciones y las lámparas requieren atención. Conservar es un arte paciente: limpiar sin borrar, reforzar sin endurecer, avivar sin sustituir lo que hace elocuente al tiempo.

Los planes futuros mantienen este ritmo — ampliar el acceso a la investigación, afinar la circulación de visitantes, actualizar sistemas invisibles y programar restauraciones por fases — para que la casa siga recibiendo. La ambición es sencilla: que el palacio envejezca con belleza.

Lugares cercanos

A pocos pasos, los grandes almacenes — Galeries Lafayette y Printemps — con azoteas que miran a cúpulas y tejados de zinc. La plaza Vendôme brilla al sur; las Tullerías y el Louvre se alcanzan con un paseo elegante. Hacia el norte, Saint‑Lazare enlaza el París moderno con el del XIX.

Tras la visita, toma una mesa en una terraza y mira actuar a los bulevares: escaparates, paraguas, el suave teatro de la hora punta. Es el París de los paseos y la luz dorada — un bis perfecto.

Relevancia cultural y nacional

Más que un teatro, el Palacio Garnier es una lección de cómo una ciudad se imagina a sí misma. Condensa oficios — tallar, fundir, pintar, coser, cablear — en una promesa clara: la belleza es un bien público que se comparte. En una ciudad de fachadas, te invita a cruzar la fachada.

Como destino arquitectónico, renueva el placer cívico de mirar juntos. Aquí, el espectáculo no está solo en escena, sino en el acto compartido de llegar. La promesa perdura: hacer que el tiempo común se parezca un poco a una noche de estreno.

Tabla de contenidos

Charles Garnier: vida y visión

Charles Garnier (1825–1898) salió de la École des Beaux‑Arts con talento para la síntesis: sabía unir claridad griega, grandeza romana, gracia renacentista y teatro barroco en un lenguaje propio. En 1861, con solo 35 años, ganó el concurso para un nuevo teatro imperial que coronaría el París de Haussmann. Su proyecto ofrecía más que un edificio: coreografiaba un ritual público. Llegar, subir, permanecer — como si el edificio mismo ofreciera el espectáculo. Cuentan que la emperatriz Eugenia preguntó de qué ‘estilo’ era. ‘Del estilo Napoleón III’, respondió Garnier: broma y manifiesto a la vez, un estilo nuevo para una ciudad nueva, capaz de mezclar pasado y modernidad.

Garnier entendía la arquitectura como movimiento hacia la luz. Se pasa de la compresión a la apertura, de la sombra al brillo, hasta que la Gran Escalera aparece como un escenario listo para su reparto. Bajo el dorado laten hierro y vidrio — los huesos modernos que permiten la fantasía. Es el eclecticismo del Segundo Imperio en su punto más alto: no un collage, sino una partitura continua donde cada motivo (mármol, ónice, estuco, mosaico) sostiene al siguiente. No es pastiche: es actuación — un edificio que refleja París y nos invita a participar.

Concurso, emplazamiento y obras

En las décadas de 1850 y 60, los bulevares de Haussmann trazaron nuevos ejes y exigieron monumentos a su altura. Tras un atentado cerca del antiguo teatro, Napoleón III aprobó un edificio más seguro y resistente al fuego al final de un eje recto: la avenida de la Ópera. Las obras empezaron en 1862. El suelo resultó difícil — subterráneo inestable y agua ascendente — y los ingenieros crearon un gran aljibe bajo el escenario para estabilizar los cimientos. Ese depósito inspiraría después el ‘lago’ de la leyenda.

La historia se interpuso. La guerra franco‑prusiana y la Comuna (1870–71) detuvieron los trabajos; la estructura a medio hacer fue testigo de la convulsión. Con la paz, el proyecto continuó bajo la Tercera República. En 1875, la inauguración fue fastuosa. Fuera, las fachadas se vistieron de mármol y alegorías; dentro, los materiales compusieron una sinfonía — mármoles rojos y verdes, ónice de Argelia, estucos, mosaicos, espejos y pan de oro aplicado con pulso contenido. Garnier bromeó con haber creado un estilo con su nombre. En realidad, el edificio inventó una forma de entrar en la vida social de París — y París la adoptó con placer.

Procesión y lenguaje de diseño

El Palacio Garnier se despliega como una procesión. Se atraviesan columnatas y rotondas con esculturas, luego vestíbulos que comprimen el paso antes de liberar al visitante en la Gran Escalera — ese río de mármol cuyos rellanos son como palcos. Desde allí, la ciudad se miraba a sí misma: vestidos, capas, rumores listos para convertirse en aria. Los materiales intensifican la coreografía: pasamanos de ónice templados por manos, mármoles veteados que captan la luz, candelabros de bronce con ninfas y máscaras, bóvedas pintadas con alegorías.

Arriba, el Gran Foyer se extiende en oro y espejo, eco parisino de Versalles. Las lámparas se multiplican en galaxias; los techos pintados celebran las artes. Por los ventanales, los bulevares actúan como segundo escenario. En 1964 se añadió una obertura nueva: el techo de Marc Chagall en la sala. Sus colores bañan la gran lámpara con un resplandor moderno; santos de la música y fragmentos de óperas flotan sobre el rojo y el oro. El palacio aprendió una nota nueva sin perder la melodía antigua.

Obras maestras: escalera, foyer y techo

En el corazón de la visita, la Gran Escalera se alza como un paisaje de mármol: peldaños en cascada, rellanos en pausa, barandillas en espiral. Es un lugar para demorarse y para dejarse ver: la arquitectura convertida en rito social. A su lado, el Gran Foyer despliega una secuencia deslumbrante de espejos y bóvedas pintadas, con pilastras doradas y máscaras que enmarcan vistas de los bulevares. Cada superficie está afinada para la luz; cada detalle invita a mirar.

Cuando la sala está abierta, el encuentro se intensifica. Terciopelo carmesí y pan de oro arropan una gran lámpara, mientras el color de Chagall flota arriba. La forma en herradura recuerda la tradición operística europea; bajo la decoración, hay acústica sutil e ingeniería escénica ingeniosa. Aquí, un joyero del XIX conversa con un poema cromático del XX: un diálogo que arraiga y renueva la casa.

Leyendas: lámpara, ‘lago’ y Fantasma

Las leyendas perfuman el Palacio Garnier. En 1896, cayó un contrapeso de la gran lámpara, avivando rumores y supersticiones durante un siglo. Bajo el escenario, un aljibe — creado para domar el nivel freático y estabilizar cimientos — se convirtió en el ‘lago’ de Gaston Leroux, donde una figura enmascarada se desliza entre pilares. Con cuerdas que crujen, corredores con corrientes y el silencio de los ensayos, el escenario para la imaginación estaba listo.

El mito y el hecho conviven. La lámpara fue reparada y reforzada; los sistemas de seguridad se multiplicaron. El aljibe sigue en uso, sirve para entrenar a bomberos y actúa como guardián silencioso del suelo. En los tejados, abejas producen miel de la Ópera con vistas a cúpulas y techos de zinc. El edificio guarda sus misterios junto a los calendarios de mantenimiento — así se mantiene vivo un monumento.

Oficios, materiales y autenticidad

Todo en el Palacio Garnier está hecho para el efecto y la permanencia: estucos que leen como piedra, mosaicos de teselas brillantes que atrapan la luz y pan de oro aplicado en hojas finísimas que calientan la mirada. Mármoles de Francia e Italia; ónice de Argelia; estructuras de hierro ocultas bajo la piedra. La maquinaria escénica evolucionó del esfuerzo humano y los contrapesos al gas y la electricidad sin perder el resplandor ritual.

Los conservadores equilibran renovación y contención. Limpiar el dorado sin borrar la mano; reparar estucos sin alisar su huella; consolidar mármoles sin rigidizarlos. No se trata de dejarlo ‘como nuevo’, sino de mantener legible el teatro del edificio — para que pueda seguir actuando.

Visitantes, mediación y montajes

Las visitas diurnas abren la casa a amantes de la arquitectura, estudiantes y familias que quieren ver cómo se construye el espectáculo. Las audioguías enlazan símbolos y relatos; las visitas guiadas conectan anécdotas con lugares — la Rotonda de los Abonados, la biblioteca‑museo, los foyeres donde la luz es un instrumento.

Las presentaciones cambian con la investigación y la restauración. Las maquetas muestran cómo entra y sale la escenografía; los trajes revelan los talleres; dibujos y fotos recuperan decorados perdidos. La magia de la ópera descansa en oficios — carpinteros, pintores, doradores, maquinistas — y el recorrido los hace cada vez más visibles.

Incendios, guerras y reparaciones

Como todo gran teatro, el Palacio Garnier ha enfrentado peligros — guerra, desgaste y el riesgo constante de incendio en un edificio de madera, tela y pintura. Entre bastidores, sistemas modernos y vigilancia clásica protegen maquinaria y acabados históricos.

El siglo XX superpuso reparación e invención: tras el desgaste y el humo, se limpiaron techos, se renovaron instalaciones y la sala se coronó con la luz de Chagall. Cada intervención buscó equilibrio — honrar el espíritu de Garnier cumpliendo las normas — para que el palacio siguiera siendo una casa viva.

El Palacio en la cultura

El Palacio Garnier es una estrella en sí mismo: el cine mudo hizo volar sus escaleras; la moda toma prestados sus espejos y su luz; las portadas citan sus máscaras y lámparas. Pocos interiores dicen ‘París’ con tanta inmediatez.

El Fantasma de Leroux escapó del libro a los escenarios y pantallas, convirtiendo la silueta del teatro en emblema de romance, secreto y revelación. Llegar aquí se siente familiar — como entrar en un sueño ya soñado.

Visitar hoy

La visita sigue el tempo de la casa: vestíbulo, rotonda, escalera, foyer — una secuencia que eleva y serena. Si la sala está abierta, incluso un vistazo llena los sentidos de rojo, oro y los azules y verdes de Chagall. En otros puntos, los ventanales enmarcan los bulevares y los espejos duplican las lámparas en constelaciones. Bancos invitan a detenerse bajo cielos pintados.

Las mejoras prácticas se esconden con discreción: rutas sin escalones, iluminación de conservación más suave y sistemas de seguridad constantes. El resultado respeta la intención de Garnier — que la arquitectura actúe — y asegura comodidad y seguridad actuales.

Conservación y planes

El dorado se apaga, el estuco se fisura, las juntas de mármol respiran con las estaciones y las lámparas requieren atención. Conservar es un arte paciente: limpiar sin borrar, reforzar sin endurecer, avivar sin sustituir lo que hace elocuente al tiempo.

Los planes futuros mantienen este ritmo — ampliar el acceso a la investigación, afinar la circulación de visitantes, actualizar sistemas invisibles y programar restauraciones por fases — para que la casa siga recibiendo. La ambición es sencilla: que el palacio envejezca con belleza.

Lugares cercanos

A pocos pasos, los grandes almacenes — Galeries Lafayette y Printemps — con azoteas que miran a cúpulas y tejados de zinc. La plaza Vendôme brilla al sur; las Tullerías y el Louvre se alcanzan con un paseo elegante. Hacia el norte, Saint‑Lazare enlaza el París moderno con el del XIX.

Tras la visita, toma una mesa en una terraza y mira actuar a los bulevares: escaparates, paraguas, el suave teatro de la hora punta. Es el París de los paseos y la luz dorada — un bis perfecto.

Relevancia cultural y nacional

Más que un teatro, el Palacio Garnier es una lección de cómo una ciudad se imagina a sí misma. Condensa oficios — tallar, fundir, pintar, coser, cablear — en una promesa clara: la belleza es un bien público que se comparte. En una ciudad de fachadas, te invita a cruzar la fachada.

Como destino arquitectónico, renueva el placer cívico de mirar juntos. Aquí, el espectáculo no está solo en escena, sino en el acto compartido de llegar. La promesa perdura: hacer que el tiempo común se parezca un poco a una noche de estreno.